I N H A L T

• Das Denkmal

• Die Widmung auf den Tafeln

• Das Schwert

• Das Denkmal vor 2018

• IG Schlossensemble Wiligrad

• Antifaschismus – der Gründungsmythos der DDR

• Nie wieder Krieg!

• Schwertgeschichten

...................................................................................................

Lübstorf

Landkreis Nordwestmecklenburg

Das Denkmal in einer Anlage in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs ist ausschließlich den toten Soldaten beider Weltkriege gewidmet. Die Fotos entstanden im April 2019.

Die große Rasenfläche ist von einer stufig gestutzten Eibenhecke umgeben. Sie ist zur Straße hin geöffnet. Vor kurzem sind vor dem Denkmal zwei kleine Rhododendren eingesetzt worden.

An den äußeren Seiten stehen schräg zum Denkmal einfache Bänke. Lackierte Bretter liegen auf geformten Betonstützen.

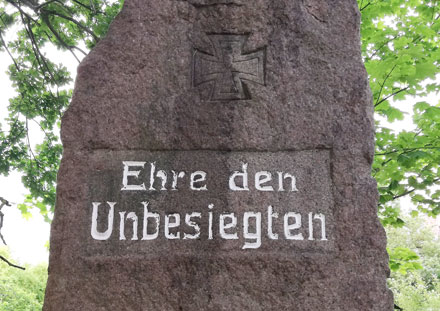

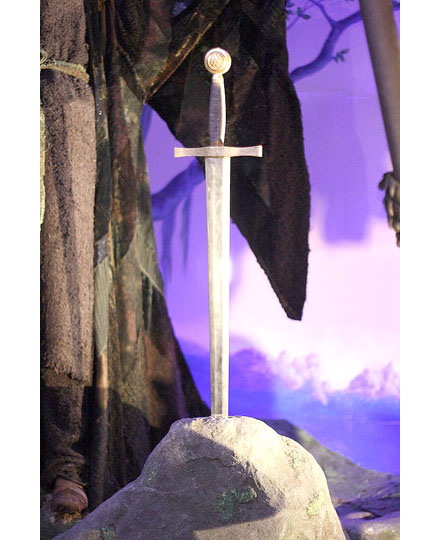

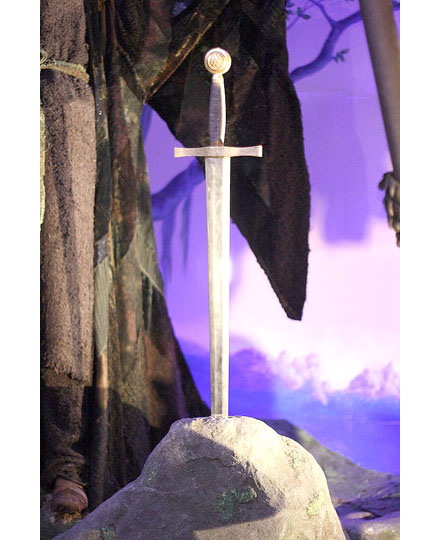

Der Hauptstein des Denkmals hat eine außergewöhnlich martialische Form: ein in die Erde gestoßenes überdimensional großes Schwert. Rechts und links daneben liegen tiefe Quader, an der Frontseite sind Metalltafeln mit den Widmungen eingelassen. Das Schwert trägt keine Inschrift. Bankstützen, Quader und Schwert sind aus dem gleichen Beton gearbeitet. Das spricht dafür, dass dies Ensemble von Anfang an so bestand und auch so erhalten wurde.

Das Schwert, so wie es zu sehen ist, misst 5 Meter in der Höhe. Die Klinge besteht aus zwei Teilen. Knauf, Heft, Parierstange und Klinge des Schwertes sind detailreich und aufwändig gearbeitet.

Selbst die Unterseite der Parierstange ist streng im expressionistischen Stil gestaltet.

Auf der eingelassenen Tafel des linken Quaders steht in herausgearbeiteten, polierten Lettern, mittig gesetzt:

Zum Gedenken an die Gefallenen

des Ersten Weltkrieges

1914-1918

Auf der zweiten Tafel des rechten Quaders steht in identischer Schrift, im gleichen Duktus:

Zum Gedenken an die Gefallenen

des Zweiten Weltkrieges

1939-1945

....................................................................................................

Die Widmung auf den Tafeln

Gefallene: »... verweist auf das Wort ›fallen‹, dem Wörter wie ›hinfallen‹ aber auch ›fällen‹ zuzuordnen sind. Der Tod im Krieg versinnbildlicht sich in diesen Wörtern. Er entkleidet sich im Wort ›fallen‹ seines Schreckens, im Wort ›fällen‹ verkleidet er sich in einen starken Baum, der von einem Naturereignis (Blitzschlag) oder einem übermächtigen technischen Mittel (Axt, Säge) umgelegt wurde. [...] Für das Fallen ist niemand so recht haftbar zu machen: der Schnee fällt, die Aktienkurse fallen – das Schicksal waltet hier wie dort.

Die Entscheidung für Metaphern deutet darauf hin, dass das Grauen des Kriegstodes vom Denkmal verbannt werden sollte. An den geliebten Menschen möchte man sich nicht im Zustand seiner Hinfälligkeit erinnern, sondern ihn als kraftvollen Menschen im Gedächtnis bewahren. Das am häufigsten verwendete Wort ›Gefallene‹ schließt die Dimension des Kraftvollen in seine Definition ein. Die Vorstellung eines ritterlichen Turniers leuchtet auf. Nur ein Aufrechter kann zum Gefallenen werden.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, S.22 + 60f

»Die Überhöhung des soldatischen Opfers lässt sich nicht nur an den Kriegerdenkmälern ablesen, sondern auch am Siegeszug einer Metapher: ›der Gefallenen‹. [...] Ihre Stunde schlug im ersten Weltkrieg, als die unterschiedslose und massenhafte Vernichtung der Soldaten nach sprachlicher Bewältigung verlangte. Die Bezeichnung ›Gefallene‹ eroberte jetzt Inschriften und Ansprachen, Briefe und Statistiken.

Im Wort ›fallen‹ verschmolzen Abschiedsschmerz und Opfermythos, und mit jeder Verwendung wurde diese Verbindung abgerufen und bestätigt. Zugleich ließ sich der Ausdruck wie eine Abkürzung verwenden. Je selbstverständlicher wurde, dass ein Soldat der ›fiel‹, dies für das Vaterland, das Volk oder wofür auch immer tat, umso eher ließ sich auf die immer neue Benennung dieser Opferziele verzichten. Deren Gefühlswert übertrug sich auf das Wort ›fallen‹, das zur Chiffre all dieser Sinnstiftungen aufstieg. Wer gefallen war, der war jetzt stets schon für die vermeintlich gute Sache gestorben, der hatte seine Opferbereitschaft bewiesen.«

• Klaus Latzel, ZEITGeschichte 4/2018, S.100

Gedenken: »Auf welchem dieser steinernen oder metallenen ›Ehrenmale‹ wurde beim Namen genannt, für wen oder was gestorben worden ist? Kein Wort von nationaler Machtpolitik, von Hegemonialstreben, nackten Besitzinteressen, Beutegier, Eroberungsgelüsten und Weltherrschaftsphantasien, für die Millionen von deutschen und fremden Soldaten umgekommen sind. Diese Motive werden ebenso wenig genannt wie die Namen derer, die in den beiden Weltkriegen aus dem Massensterben Profit geschlagen, Blut in Gold verwandelt und zu ihrem eigenen militärischen Ruhm gewissenlos ganze Armeen geopfert haben.«

• Ralph Giordano, Die zweite Schuld

»Ende der 60er, Anfang der 70er gibt es in Deutschland einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Es kommen jüngere Historiker und jüngere Offiziere in verantwortliche Positionen, die vieles von dem was vor 1914 bis 1918 war hinterfragen, die auch ganz andere Fragen an die Vergangenheit stellen und an die entsprechenden Repräsentationen der Vergangenheit. Die sich fragen: Ist es noch zeitgemäß Erinnerungen zu pflegen, die Ausdruck von Aggression, Imperialismus und Hybris ist?«

• Michael Epkenhans, Historiker, Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Potsdam

....................................................................................................

Das Schwert

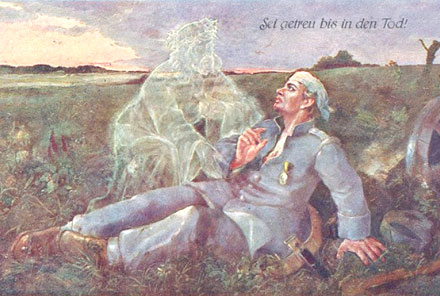

Das Schwert verweist auf die Helden der Antike und damit auf eine »edle Gesinnung der Kämpfenden«. Artus, Parzival, Roland, Siegfried & Co. – tragen ihre Schwerter als Recken der Tapferkeit und Treue. Auf den Kriegerdenkmälern fordern Schwerter, selbst wenn sie als Zeichen der Niederlage gesenkt oder abgebrochen dargestellt werden, die nachfolgenden Generationen zu »Wehrwillen und Mannhaftigkeit« auf.

Das Schwert ist in der Menschheitsgeschichte die erste ausschließlich zum Töten anderer Menschen geschaffene Waffe. Ein Symbol der Macht: Wer auf dem Schlachtfeld unterlag, übergab dem Sieger seine Waffe. Das Schwert verleiht den Status eines Herrschers. Die englische Königin führt den Ritterschlag bis heute mit dem Schwert aus.

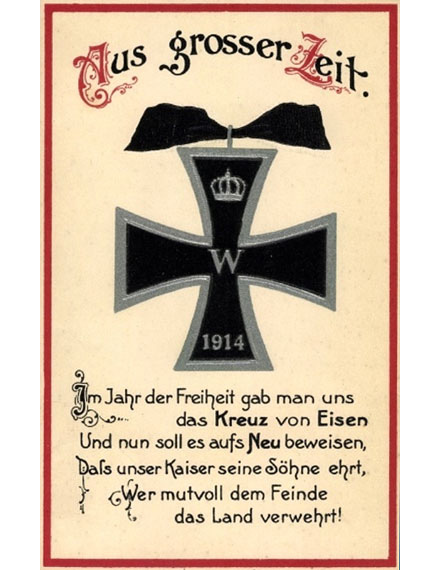

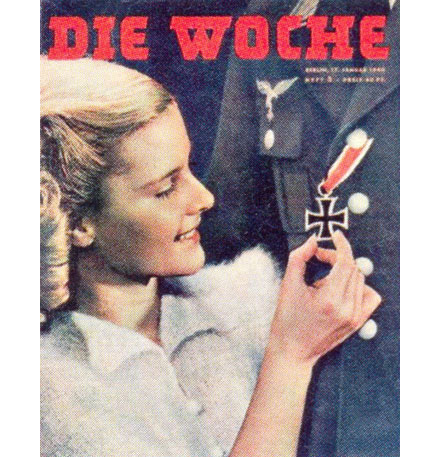

Nach dem Mittelalter verlor das Schwert seine Bedeutung als Waffe – und wurde in der Symbolsprache der Propaganda umso wichtiger. Im 1. Weltkrieg, dem ersten industriellen Krieg in der Geschichte, hatte das Schwert als Bild-Symbol auf Orden und Medaillen Hochkonjunktur. Auch im Nationalsozialismus galt das Schwert als Zeichen für heldenhaften Kampf.

Ab 1980 wurde die Symbolkraft des Schwertes umgekehrt: Wer »Schwerter zu Pflugscharen« macht, schafft Frieden. »Schwerter zu Pflugscharen« ist ein Teilzitat aus der Bibel beim Propheten Micha, das zur Redewendung geworden ist. Es drückt das Ziel des Völkerfriedens durch weltweite Abrüstung und Rüstungskonversion aus. Es wurde der Slogan staatsunabhängiger Abrüstungsinitiativen in der DDR, den auch Teile der westdeutschen Friedensbewegung übernahmen.

Schwerter zu Pflugscharen bei Wikipedia

...................................................................................................

Das Denkmal vor 2018

Die beiden Quader waren bis 2018 an den Vorderseiten mit einzeiligen Aufschriften versehen:

Rechts: Nie wieder Krieg!

Links: Gedenket der Toten

Diese Aussagen schließen alle Todesopfer der beiden Weltkriege ein: militärische genauso wie zivile, dem Hungertod preigegebene Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, hingerichtete Deserteure, »Euthanasie«-Mordopfer, die in den Krankenhäusern Platz für verwundete Soldaten machen mussten und viele Ungenannte mehr.

Man kann vermuten, dass die nach dem 1. Weltkrieg dort eingelassenen Tafeln nach 1945 entfernt worden sind, wir kennen sie nicht. Die neu gewählten Texte decken sich mit dem Sprachgebrauch in der DDR.

Die Vertiefungen sind dann geweißt und mit den schwarzen Aufschriften versehen worden.

November 2013: ein Foto von Ulrike Waldraff/Amt Lützow-Lübstorf

In früheren Jahren wechselte das Erscheinungsbild: ein Plattenweg führte zum Denkmal ...

... oder ein Sandweg führte zum Denkmal und ein Jägerzaun begrenzte die Anlage zur Strasse. Was immer gleich blieb: Das Schwert mit den Betonquadern an der Seite und die einfachen Bänke rechts und links.

Foto: MyRobotron / Wikimedia Commons

Foto: MyRobotron / Wikimedia Commons

Dieses Foto wurde am 22. September 2017 aufgenommen.

...................................................................................................

IG Schlossensemble Wiligrad

2014 gab die Interessengemeinschaft, die sich ehrenamtlich den Geschichten um das Schloss Wiligrad widmet und sie publiziert, einen Flyer zur 100sten Wiederkehr des 1.Weltkriegsbeginns heraus.

Auch das Lübsdorfer Schwertdenkmal wird erwähnt. Im Schloss hängt wohl eine »Ehrentafel« mit den 28 Namen von Soldaten, die im 1. Weltkrieg »für ihren Kaiser und den Großherzog ihr Leben gaben« und diesen 28 Männern ist auch das Schwertdenkmal gewidmet. Weiter schreibt Günter Lenz von der Interessengemeinschaft: »Nach dem 2. Weltkrieg wurde die antiimperialistische Losung ›Nie wieder Krieg!‹ und ›Gedenket der Toten‹ angebracht. Heute noch wird diese Gedenkstätte in Ehren gehalten. Danke für die Pflege und Erhaltung!«

....................................................................................................

Antifaschismus – der Gründungsmythos der DDR

»Die DDR bezog ihre Berechtigung stark aus dem Antifaschismus. Und der Satz: ›Nie wieder soll von deutschem Boden ein Krieg ausgehen‹, ist bei den Ostdeutschen stärker verinnerlicht. Das hat sicher etwas mit Beeinflussung zu tun, aber auch etwas damit, dass der 2. Weltkrieg im Osten Deutschlands tiefere und längere Spuren hinterlassen hat«, sagt der Soziologe Dietmar Wittich.

Am 14. September 1958 wurde die Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eingeweiht. Die Hauptrede hielt der Ministerpräsident der DDR Otto Grotewohl als »Vorsitzender eines 1955 begründeten und scheinbar überparteilichen Kuratoriums für den Aufbau nationaler Gedenkstätten, dem rund hundert Vertreter von Widerstandsverbänden angehörten. ›Zum ersten Mal schwingen heute die Glockentöne vom Turm der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte weit hinaus ins Land und künden vom Heldentum der europäischen Widerstandskämpfer. Sie trotzten der finsteren, grauenvollen Nacht des Hitler-Faschismus, sie gaben ihr Blut und Leben, ihre Freude und ihr Glück, um die grausame faschistische Sklaverei zu beenden. Die Stimmen der Toten und der Lebendigen vereinigten sich in den Glockentönen zu dem mahnenden Ruf: Nie wieder Faschismus und Krieg.‹«

Der Bau der Gedenkstätte ist zum größten Teil aus Spenden finanziert worden, das spricht nicht für einen verordneten Antifaschismus, wie es manches Mal nach der »Wende« zu hören war.

Der Beitrag im Deutschlandfunk über »50 Jahre Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald« schließt mit den Sätzen: »Im November 1993, rund 25 Jahre nach der Einweihung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, wurde endlich auch an die hier ermordeten Juden erinnert. Eingemeißelt steht auf einem Stein der Psalmenvers: ›Auf dass erkenne das künftige Geschlecht, die Kinder, die geboren werden, dass sie aufstehen und erzählen ihren Kindern.‹«

Mehr auf dlf: »Nie wieder Faschismus und Krieg«

Am 14. Dezember 2020 wurde vom Mitteldeutschen Rundfunk eine »Zeitreise« zu Nazikarrieren in der DDR gesendet. Wir zitieren hier daraus das Kapitel »Staatsdoktrin Antifaschismus«:

»Seit im Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik gegründet wurde, galt der Antifaschismus als eine der Hauptsäulen der Staatsideologie. Bei jeder Gelegenheiten wurde er nach außen wie nach innen propagiert: fand sich als Parole auf Bannern bei großen Paraden wieder, war Thema in Filmen und Literatur der DDR, wurde von Kindesbeinen an als höchstes Gut des Staates vermittelt. In Schulen und Betrieben erinnerten antifaschistische Traditionskabinette mit Urkunden, Fotos und Medaillen an die ›verdienten antifaschistischen Kämpfer‹. Der Antifaschismus war für viele Bürger der DDR eine Selbstverständlichkeit, eine Haltung, keine Pflicht. Das galt im Besonderen für die Kriegsgeneration, die mit Überzeugung sagte: ›Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.‹

Dennoch: In der DDR herrschte ein großer Unterschied zwischen politischem Anspruch und Wirklichkeit. Der Antifaschismus war auch Kalkül – diente der SED zur Machtsicherung und für die Rechtfertigung zahlreicher staatlicher Entscheidungen, so z.B. 1961 für den Bau der Mauer, dem ›antifaschistischem Schutzwall‹. Zudem wollte sich die DDR von der Bundesrepublik als ›imperialistisch-kapitalistischem‹ Nachfolger des III. Reiches abgrenzen, mehr noch: diesem Teil Deutschlands die Hauptschuld am Nationalsozialismus zuweisen. Auch wenn in vielen Fällen berechtigterweise die NS-Vergangenheit westdeutscher Funktionäre durch DDR-Aufdeckungsmanöver ans Licht kam, so vergaß, oder besser verdrängte es die DDR-Staatsführung, vor der eigenen Tür zu kehren. Den DDR-Bürgern wurde pauschal Absolution erteilt, die Schuldfrage nicht gestellt, wenn sie sich im Gegenzug dem Sozialismus zuwendeten und den Aufbau der ›frohen, friedlichen Zukunft‹ tatkräftig unterstützten. Und das, obwohl auch die DDR Gesellschaft zu einem erheblichen Teil aus NS-Mitläufern und Tätern bestand – auch in führenden Positionen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.«

www.mdr.de / zeitreise 14.12.2020

....................................................................................................

Nie wieder Krieg!

Während der Weimarer Republik, 1914-33, riefen die pazifistischen Organisationen jedes Jahr im August zu Kundgebungen auf, um an die Leiden im Krieg zu erinnern und Abrüstung und ein friedliches Zusammenleben der Völker zu fordern. 1924, zum 10. Jahrestag des Kriegsbeginns, gestaltete die sozial und politisch engagierte Künstlerin Käthe Kollwitz das wohl bis heute bekannteste Anti-Kriegsplakat für den Mitteldeutschen Jugendtag der sozialistischen Arbeiterbewegung in Leipzig. Auch bei den Demonstrationen der Friedensbewegung der 1970er und 1980er Jahre wurde es oft mitgeführt.

»Eindringlich hat dieser beschwörende Appell, durch den Käthe Kollwitz den Betrachter zur Identifikation auffordert, in dem Jungen Gestalt angenommen. Dieser steht gegen einen scharfen Wind gewandt, die Haare wehen, sein Gesichtsausdruck verrät äußerste Anspannung. Die Darstellung wird – graphisch ideal gelöst – durch die schwungvolle Handschrift der Kollwitz ergänzt. Der das Bild beherrschende, hochgereckte Arm überschneidet teilweise das von der Kollwitz zweimal kräftig unterstrichene Wort ›Krieg‹ und dient so gleichzeitig als Ausrufezeichen.« so steht es auf der Website www.kollwitz.de

Plakat »Nie wieder Krieg!« auf kollwitz.de

Interessanterweise ist die Geschlechtszuweisung für die Plakatfigur nicht eindeutig. Kollwitz.de bezeichnet z.B. die Gestalt als Jungen, während LeMO von einer jungen Frau schreibt. Da hat Käthe Kollwitz den Zeitgeist der 20er Jahre aufgegriffen und wäre mit der androgynen Darstellung auch heute wieder up to date.

Das Deutsche Historische Museum in Berlin schreibt auf LeMO:

»Nur eine Minderheit der Deutschen engagierte sich aktiv für Pazifismus, und eine durch Kriegserlebnisse erlangte pazifistische Haltung nahmen nur wenige der ehemaligen Frontsoldaten ein. Vielmehr befriedigten zahlreiche Kriegsteilnehmer ihr Bedürfnis nach soldatischer Traditionspflege in kriegsverherrlichenden, paramilitärischen Wehrverbänden wie dem ›Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten‹ oder im Deutschen Reichskriegerbund Kyffhäuser mit etwa zwei Millionen Mitgliedern in 29.000 Kriegervereinen.«

LeMO, Nie wieder Krieg! in der Weimarer Republik

....................................................................................................

Schwertgeschichten

Die Legende vom Schwert Excalibur hat alles, was man nach dem 1. Weltkrieg für einen »Ehrenmal« brauchte: einen schwertschwingenden, kraftvollen Helden, der für die gerechte Sache kämpfte, einen edlen Ritter, »gefallen« durch eine böse List nach blutigem Gefecht – doch sein Schwert wartet darauf, wieder zum Einsatz zu kommen.

Vom mythischen Zauberer Merlin war das Schwert Caliburn durch einen Stein bzw. Amboss getrieben worden, wird in der Legende erzählt. Es hieß, nur der wahre künftige Herrscher könne es wieder herausziehen. Nachdem zahlreiche Ritter und Adelige an dieser Aufgabe gescheitert waren, gelang es Artus (Arthur), dem Sohn des englischen Königs, das Schwert mühelos zu befreien, was ihn zum rechtmäßigen König machte.

Foto: Eduardo Otubo/Wikimedia Commons

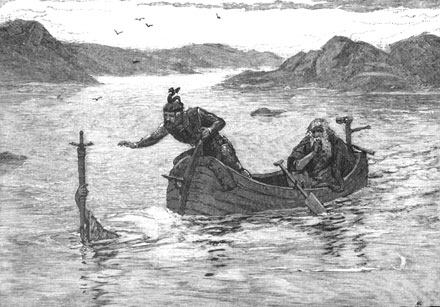

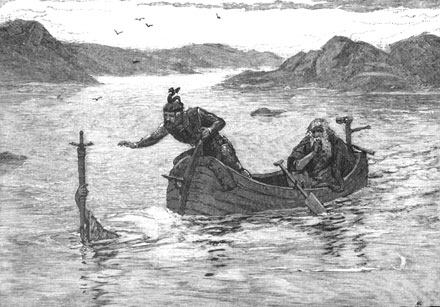

Als Artus das Schwert Caliburn in einer Schlacht zerschlagen hatte, schenkte die »Herrin vom See« dem jungen König als Ersatz Excalibur, damit er sein Königreich schützen könne.

Der Legende nach gab Excalibur seinem Besitzer übermenschliche Kräfte, und seine Scheide machte jeden, der sie bei sich trug, unverwundbar. Artus’ Halbschwester Morgan LeFay raubte durch eine List die Scheide, sodass Artus bei Verletzungen wieder gefährdet war. Excalibur blieb ihm erhalten.

Nachdem Artus in einer Schlacht schwer verletzt wurde, brachte man ihn nach Avalon. Ein bis heute sagenumwobener Ort des Interesses, siehe beispielsweise den Fantasy-Roman »Die Nebel von Avalon«. Stirbt er dort oder ruht er nur? In Anspielung auf den christlichen Glauben an Auferstehung wird seine Rückkehr in Aussicht gestellt. Sir Bedivere, einer der zwölf Ritter der Tafelrunde von König Artus, warf Excalibur zurück in den See, wo es die »Herrin vom See« wieder annahm. Dort soll es der Sage nach noch immer ruhen.

Im 12. Jahrhundert machte Richard Löwenherz die Artus-Sage zum Werkzeug seiner Propaganda und behauptete, sein Schwert sei Excalibur.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 24.5.2020

»Die fantasievolle Erzählung indes macht den Helden zur Projektionsfläche des jeweiligen Zeitgeistes späterer Jahrhunderte. Die vermeintliche Aktualität schuf eine Glaubwürdigkeit, die historische Wahrheit ersetzte.«

Lesen Sie weiter auf www.spiegel.de

Ab 1914 wurden in Deutschland zunehmend national gestimmte Gedichte verfasst. Einzelne Verse wurden von der Kriegspropaganda aufgegriffen und erreichten eine enorme Popularität. Eine Zeile aus dem »Haßgesang gegen England« wurde während des Krieges ein Schlachtruf des deutschen Heeres – »Gott strafe England«. Eine eigene Grußformel entstand: »Gott strafe England«, Erwiderung des Grußes: »Er strafe es«.

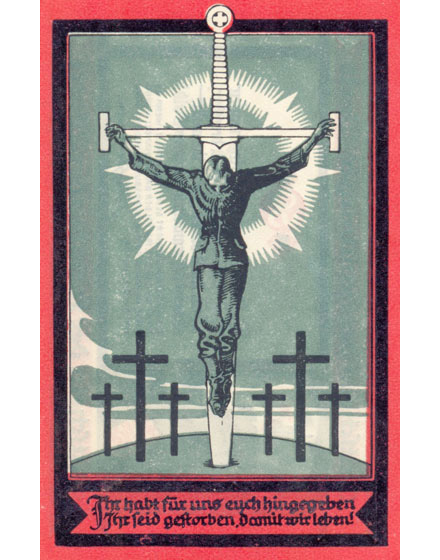

Hier eine Postkarte aus dem Jahr 1915 mit der bekannten Zeile aus dem »Haßgesang«. In dem Bild ist das Schwert in eine Ansicht von England gerammt, während ein christliches Kreuz es von hinten überstrahlt – ein Kreuz, das in diesem Fall natürlich die Unterstützung einzig des Deutschen Reichs durch Gott symbolisiert, entsprechend der Behauptung des deutschen Kaisers und seiner Soldaten: »Gott mit uns«.

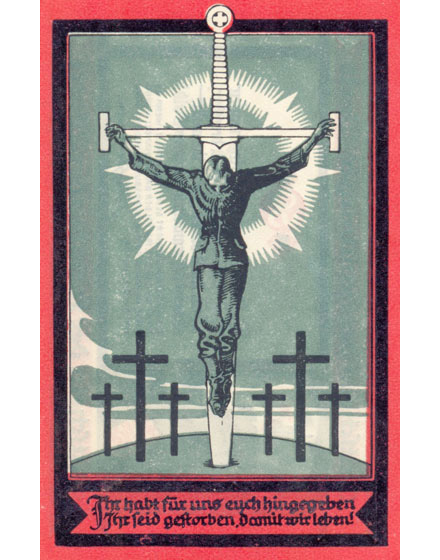

Hier sehen wir ein Schwert, das im Boden steckt. Es soll der Eindruck erweckt werden, als sei der Hügel Golgatha gemeint, auf dem den neutestamentlichen Evangelien zufolge Jesus von Nazaret gekreuzigt wurde. Das Kreuz steht für den christlichen Glauben, dass im Opfertod Jesu Gott den Menschen heilend nahegekommen ist. Hier wird nun ein Soldat an einem Schwert hängend abgebildet, umgeben von einem göttlichen Strahlenkranz. »Ihr habt für uns euch hingegeben / Ihr seid gestorben, damit wir leben«: Der Opfertod Jesu wird dem Kriegstod der Soldaten gleichgestellt. Diese Analogie findet sich oft auf Kriegerdenkmälern. Die kleinen Bilder mit verschiedenen Motiven wurden vom Verlag der Wochenzeitung »Hamburger Warte« verkauft. Siehe auch das Kapitel »Die Widmung« weiter oben.

Von Siegfrieds Schwert »Balmung« erzählt das Nibelungenlied aus dem 13. Jahrhundert. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde es wiederentdeckt und galt im 19. und 20. Jahrhundert als Nationalepos der Deutschen, wobei Siegfried der Drachentöter zu einem deutschen Nationalhelden umgedeutet wurde.

Im Nationalsozialismus feierte man die Wiederkehr der germanischen Größe und des Heldentums, der germanischen Gefolgstreue und des männlichen Rittertums und unterlegte die Idee des deutschen Volkstums mit diesen »germanischen Tugenden«. Man berief sich auf die schöpferischen Kräfte der Germanen, denen das Dritte Reich wieder Lebensmöglichkeiten gebe. Das Nibelungenlied wurde so als Vehikel nationaler Ideen instrumentalisiert und missbraucht, wie zum Beispiel von Hermann Göring, der die Lage der deutschen Soldaten im Kessel von Stalingrad mit der Lage der Nibelungen im brennenden Saal verglich (»Wir kennen ein gewaltiges heroisches Lied …«).

• nach Wikipedia, abgerufen am 30. November 2020

....................................................................................................

<<< schließen