I N H A L T

• Das Denkmal

• Findlinge

• Das Eiserne Kreuz

• »Lerne vom Militär!«

• Die Info-Tafel am Bahnhof

• »Unaufklärbar? Das tödliche Versagen von Bad Kleinen«

• »Ein Ort schließt ab«

• Literaturtauglich

...................................................................................................

Bad Kleinen

Landkreis Nordwestmecklenburg, am Nordufer des Schweriner Sees.

Wenn man mit dem Zug nach Bad Kleinen fährt und aus dem Bahnhof tritt, dann steht man vor dem Kriegerdenkmal für die toten Soldaten des 1. Weltkriegs. Es ist denkmalsgeschützt.

Eine abgerundete Straßenabzweigung ist zu einem großzügigen Denkmalsplatz gestaltet worden. Zur Straße wird er durch mit Ketten verbundenen Pfeilern abgegrenzt – ganz nach dem Muster vieler Denkmalsanlagen, die nach dem 1. Weltkrieg eingerichtet wurden. Damals waren die Ketten ein Sinnbild für die Fesseln des Versailler »Schandvertrags«, Jahre später wurden sie dann oft symbolisch von den örtlichen Nationalsozialisten zerschlagen.

Eine ziemlich neue Mauer markiert die Grenze zwischen dem gepflasterten Vorplatz und dem Zugang zum Denkmal. Die Mauer aus bunten Feldsteinen ist mit einer Zementlage abgedeckt und trägt an den abgeflachten Seiten je eine Schmuckkugel.

Drei Steinstufen führen auf den erhöhten Denkmalsplatz, ein Plattenweg geht zum ursprünglichen Denkmal.

Die alte Anlage beginnt mit einem Streifen Kopfsteinpflaster, einem schmalen Beet bis zum eckigen Betonsockel, der einen massigen, hohen Findlingsstein trägt.

In den vorne abgeflachten Findling ist eine Gussplatte mit einer gewölbten Blattdekorumrandung eingelassen.

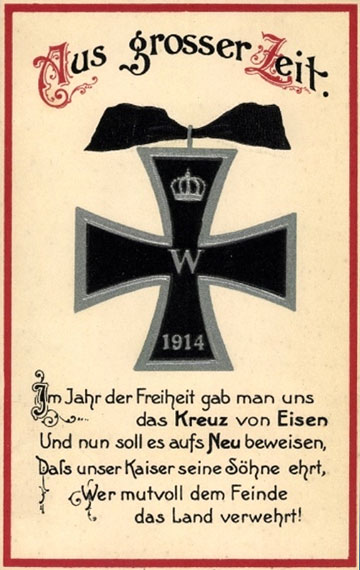

Oben sehen wir die typische Symbolik der Kriegerehrung: Das Eiserne Kreuz mit Kontur in der Ausgestaltung der zweiten Stiftung: Krone, »W« für Wilhelm II und 1914 für das Stiftungsjahr. Dieses militärische Ehrenzeichen wird auf Kriegerdenkmälern toten Soldaten posthum und kollektiv verliehen. Ihr Kriegstod wird von den Denkmalsstiftern als Beweis für die »Vaterlandstreue« und die Tapferkeit der Soldaten gewertet. Siehe auch weiter unten das Kapitel »Das Eiserne Kreuz«.

Eingerahmt wird das Ehrenzeichen von überkreuzten Zweigen aus Lorbeer- und Eichenlaub. Der Lorbeer steht traditionell für den Sieg (fake news, wie wir im Fall des 1. Weltkriegs wissen) und die Eiche wird als Symbol der deutschen Nation verstanden.

Es folgt mittig gesetzt die Widmung der Stifter:

IHREN IN DEM WELTKRIEG 1914-1918

FÜR IHR VATERLAND GEBLIEBENEN

GEW. VOM RESERVE–LANDWEHRVEREIN

UND DER GEMEINDE BAD–KLEINEN

»Wenn in den Inschriften explizit erwähnt wird, für was die Soldaten gestorben sind, ist es in den häufigsten Fällen das ›Vaterland‹. Die Verwendung dieses Begriffes war nach dem Ersten Weltkrieg meist mit einer nationalistischen Haltung verbunden: das deutsche Vaterland, mit dem die eigene Identität untrennbar verknüpft ist, und nur das deutsche Vaterland stellt höchsten Wert dar. Dass dieses ›Vaterland‹ aus dem Streben nach europäischer Vormachtstellung mit im wahrsten Sinne Feuereifer in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist, die Soldaten also in Wahrheit für einen Staat starben, der mittels ihrer Hilfe und ohne Rücksicht die eigenen Machtinteressen verfolgte, wird ausgeblendet.

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg 2006, S. 94

Es folgt die Liste der toten Soldaten: Es werden 26 Namen aufgezählt, zuerst der Familienname, der nachfolgende Vorname ist meist abgekürzt. Für jeden Soldaten wird dann der militärische Rang genannt, er wird immer abgekürzt. Siehe dazu weiter unten das Kapitel »Lerne vom Militär!«.

Am Ende jeder Zeile steht der Todestag mit voran gestelltem Eisernen Kreuz, will heißen: der Soldat ist ehrenvoll im Kampf gestorben. Es zeigt sich, dass ein gutes Drittel der Soldaten aus Bad Kleinen schon im ersten Kriegsjahr ums Leben kamen.

Der riesige Findling muss an den Seiten abgestützt werden.

Ringsherum ist der stützende Beton mit kleineren Findlingen belegt worden.

Der Blick zum Bahnhof: auffällig und aufwändig die neue Fußgängerbrücke zu den Bahnsteigen, die 2018 eingeweiht wurde. Die letzten vier Kapitel widmen sich den Vorgängen, die sich im Sommer 1993 auf dem Bahnhofsgelände abgespielt haben.

....................................................................................................

Findlinge

»Der Findling kann als ›Klassiker‹ unter den Denkmalsformen bezeichnet werden. Denkmalsfindlinge stehen meist unter einer Eiche auf einem größeren Platz. Die große Beliebtheit von Findlingsdenkmälern ist zunächst einmal in rein äußerlichen Faktoren begründet. Granitfindlinge standen in Norddeutschland allerorts zur Verfügung, die Eiszeit hatte sie aus Skandinavien mitgebracht. Das heißt, nach einem Findling musste nicht lange gesucht werden, der Transportaufwand war bei kleinen bis mittelgroßen Findlingen gering und meistens waren die Transportwege kurz. Zudem war es leicht möglich, die Findlinge mit nur wenig Bearbeitung in Denkmäler zu ›verwandeln‹: Bei den meisten Denkmälern wurde sich lediglich darauf beschränkt, die Vorderseite leicht zu glätten und eine Inschrift einzuhauen. Häufig umringte man den Findling mit kleineren Feldsteinen, die, real oder auch nur optisch, seinen Sockel bildeten. Alles in allem war die Errichtung eines Findlingsdenkmals finanziell gesehen eine sehr günstige Angelegenheit [...]

Neben den pragmatischen ›Vorzügen‹ bei der Entscheidung für ein Findlingsdenkmal gab es aber auch ideologische Gründe. Nach völkischer Lehre im 19. Jahrhundert wurden Findlinge als urgermanische Zeugnisse angesehen. Die so genannten ›Hünengräber‹ aus prähistorischer Zeit wurden als germanische ›Heldenhügel‹ gedeutet und ihnen wurde eine spezifische nationale Aura zugesprochen. Aus diesem Grund wurden sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den Stiftern als besonders geeignet angesehen, identitätsstiftend zu wirken: eine geeinte deutsche Nation, die sich auf ihre germanischen Wurzeln besinnt [...]

Auch in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg wurden [...] neue Findlingsdenkmäler errichtet. Sie folgten in ihrer Bedeutung weiterhin der germanischen Tradition und zeugten von der nationalistischen Haltung der Stifter, für die der deutsche Geist im ersten Weltkrieg unzerstörbar war.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, S. 45-47, S. 65-66

»Germanisierende Motive finden sich in Gestalt zahlreicher Findlingsdenkmäler. In den Hünengräbern sah man ›Vorbilder für Erinnerungsmale, würdig der Größe des Opfers, das die Söhne unseres Volkes gebracht haben‹.

• Gerhard Schneider, »... nicht umsonst gefallen»?, Hannoversche Geschichtsblätter 1991, S. 203

»Gleich ihren Vorbildern und Ahnen, den Hünengräbern aus der Kultur der germanischen Steinzeit, sind diese gewaltigen Gebilde ein Sinnbild der Urkraft und der feierlich weltentrückten stillen Ehrung. Mehr vielleicht als Worte es tun können, reden diese massigen Urformen zu uns von Ruhe, Erhabenheit, Selbstbewußtsein und stahlharter Kraft. Ihre Unbehauenheit ist wie der Frontsoldat selbst, hart und grobknochig und doch riesengroß, urhaft. Jeder für sich und in sich ruhend, hart und grobknochig, drohend und machtvoll, ein einziger Trotz und Wille.«

• Karl von Seeger, Das Denkmal des Weltkriegs, Stuttgart 1930, S.28

...................................................................................................

Das Eiserne Kreuz

Nach einer Skizze des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III wurde der berühmte Baumeister Karl Friedrich Schinkel am 13. März 1813 mit der Erstellung einer Reinzeichnung für das erste Eiserne Kreuz beauftragt.

Am 8. August 1914 hatte Wilhelm II dann in seiner Eigenschaft als preußischer König die Stiftung seiner beiden Vorgänger erneuert und machte das Eiserne Kreuz durch seine breit angelegte Verleihungspraxis zu einem quasi deutschen Orden. Mit der vierten Stiftung zu Beginn des 2. Weltkriegs durch Adolf Hitler wurde es am 1. September 1939 auch offiziell zu einer deutschen Auszeichnung. Hitler verzichtete auf seine Initialen als Führer und Oberbefehlshaber der Wehrmacht, die auf ihn persönlich vereidigt war. Stattdessen wurde das Hakenkreuz, das Symbol des NS-Staates, in die Mitte des traditionsreichen Ordens eingefügt und von der Rückseite wurden das Monogramm König Friedrich Wilhelms III. und das Eichenlaub entfernt.

»Vor allem die nahe der Front operierenden Sonderkommandos, die sowohl Juden ermordeten als auch an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, wurden von den Armeegenerälen reichlich mit Eisernen Kreuzen bedacht. Um nur die größten Verbrecher unter ihnen zu nennen, sei auf Rudolf Lange verwiesen, der für den Mord an den Juden Lettlands verantwortlich war, und auf Friedrich Jeckeln, der Massaker um Massaker organisierte, in der Westukraine, in Kiew (Babij Jar) und in Riga. Beide bekamen schließlich das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse.«

Zitiert aus einem Artikel »Orden für Massenmord« von Dieter Pohl

DIE ZEIT, 5.6.2008

Soldaten der Wehrmacht kämpfen nicht nur pflichtschuldig und gehorsam. Ohne die Gefühlswelt aus Stolz, Ehre und Männlichkeit ist nicht zu erklären, warum so viele an die Front streben – und dem Krieg bis zum Untergang verhaftet bleiben. (Frank Werner in ZEITGeschichte 4/2018)

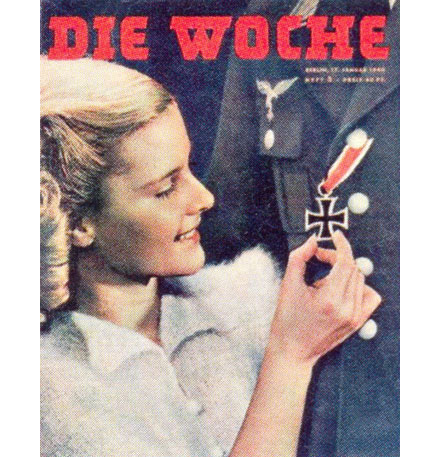

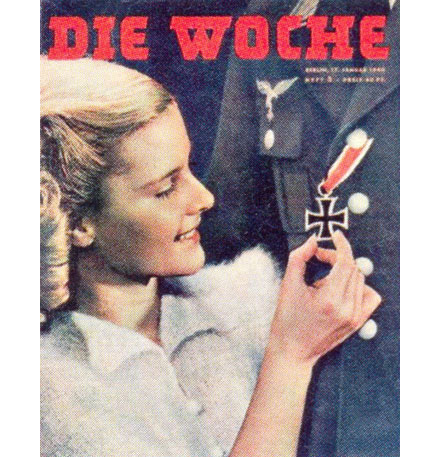

Geschickte Propaganda: Begehrenswerte Ordensbrust in »Die Woche«, Januar 1940.

Als Kriegsauszeichnung oder Verdienstorden wird das Eiserne Kreuz seit 1945 nicht mehr verliehen.

Das Eiserne Kreuz ist das am häufigsten gezeigte Symbol in der rechten Szene. Manchmal wird es dort auch als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet. Es wird in allen erdenklichen Formen angeboten, z.B. als Ohrstecker, Anhänger oder Gürtelschnalle.

... und ganz aktuell: Die Redaktion des Spiegel illustriert den Titel Nr.50 / 10.12.2022 zur Razzia bei »Reichsbürgern« und »Querdenkern«, denen vorgeworfen wird, einen Staatsstreich geplant zu haben, mit einem Eisernen Kreuz.

...................................................................................................

»Lerne vom Militär!«

26 Männer aus Bad Kleinen sind im 1. Weltkrieg zu Tode gekommen, alle werden mit ihrem militärischen Rang genannt, sie bleiben auch im Tod Soldaten.

Inf., Füsil., Untof., Musk. und Kan. – die Dienstgradbezeichnungen der Soldaten und ihre Abkürzungen sind uns heute fremd, damals kannte sie jedes Kind. Im Kaiserreich blühte der Militarismus: so schneidig wie die preußischen Soldaten sollte die gesamte Gesellschaft sein: vom Greis bis zum Knirps. Unbedingter Gehorsam war das Ziel.

»Bereits die Kinder wuchsen in einer militarisierten Umgebung auf. Kriegsspiele waren äußerst beliebt. In kaum einem Kinderzimmer fehlte ein Satz Bleisoldaten, ebenso gehörte der Matrosenanzug zur Grundausstattung. Zu Weihnachten sangen die Kleinen: ›Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahn’ und Säbel und noch mehr, ja ein ganzes Kriegerheer möcht ich gerne haben.‹ In der Schule setzte sich die Einübung militärischer Denk- und Verhaltensmuster fort. Vielerorts glich das Schulleben einem zackigen Paukbetrieb, der wenig Raum ließ für Spontanität und Kreativität. [...]

›Lerne vom Militär!‹ – so lautete das Mantra der pädagogischen Fachliteratur. Das Aufstehen der Schüler beim Eintreten des Lehrers ins Klassenzimmer habe ›mit einem einzigen Ruck zu geschehen‹ und müsse ›klappen wie ein Bataillonstritt bei der Parade‹, hieß es in einem Lexikon der Pädagogik. Im ›Gänsemarsch mit regelrechtem Soldatenschritt‹ müssten die Schüler in den Pausen das Klassenzimmer verlassen und ›zwei und zwei im Schulhof ordnungsgemäß auf und ab marschieren‹.«

• Volker Ullrich, ZEITGeschichte 4/2018, S. 45

... und noch eine revanchistische Postkarte »Deutsche Jugend« nach dem 1. Weltkrieg:

Heil Dir Deutschland, deine Zukunft

Schimmert vor dir hell und klar

Denn der Heldensinn der Väter

Schlummert in der Jugend Schaar.

Aber auch 1956 billigt ein Leser der Frankfurter Illustrierten dem Militär, damals der gerade neu gegründeten Bundeswehr, in einem Leserbrief erzieherische Expertise zu:

...................................................................................................

Die Info-Tafel am Bahnhof

Hier, mit dem Bahnhof im Rücken und der Kriegerdenkmalsanlage im Blick, erfährt man Wissenwertes über »Die Eisenbahngeschichte« von Bad Kleinen.

Der letzte Absatz der »Chronik Bad Kleinen« befasst sich mit einem Einsatz der GSG-9, einer Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerst- und Gewaltkriminalität sowie Terrorismus, am 27. Juni 1993:

... Alles andere ist bekannt? Was war denn da los?

Bei Wikipedia lesen wir: »Der GSG-9-Einsatz in Bad Kleinen war ein Polizeieinsatz am 27. Juni 1993, bei dem die RAF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams im mecklenburgischen Bad Kleinen festgenommen werden sollten, nachdem der V-Mann Klaus Steinmetz die Behörden über ein Treffen informiert hatte. Hogefeld wurde in der Unterführung des Bahnhofs Bad Kleinen festgenommen, während Grams zunächst auf den Bahnsteig fliehen konnte. [...]

Noch Jahre nach den Vorfällen griffen Texte und Bücher die behördlichen Untersuchungsergebnisse an. Auch in öffentlich-rechtlichen Medien sind Zweifel geblieben. Die Sendung Monitor hielt auch nach dem Abschluss der staatsanwaltlichen Untersuchung 1994 an der Mordthese fest. 2013 stellte die ARD-Dokumentation Endstation Bad Kleinen von Anne Knauth ergebnisoffen Indizien für Mord bzw. Selbstmord nebeneinander.

Auf dem Bahnhofsgelände gibt es keinen Hinweis auf das Ereignis; eine Gedenktafel für Michael Newrzella befindet sich in Neustrelitz, eine solche für Wolfgang Grams wurde privat von Unterstützern im Juli 1993 im Bahnhofstunnel installiert, in der folgenden Nacht aber von der Deutschen Bahn abgenommen. [...]

Foto: Signum

Foto: Signum

Bei einem Umbau des Bahnhofs zwischen 2016 und 2018 wurden alle Bahnhofsgebäude und der Tunnel abgerissen und die Gleisanlagen völlig verändert.«

• Wikipedia, abgerufen am 13. November 2022

...................................................................................................

»Unaufklärbar? Das tödliche Versagen von Bad Kleinen«

Am 7. Juli 2022 sendet der NDR diesen Beitrag:

»Am 27. Juni 1993 starben bei einem missglückten Einsatz auf dem Bahnhof Bad Kleinen der mutmaßliche RAF-Terrorist Wolfgang Grams und ein GSG9-Beamter. Bis heute steht der Fall für das Versagen von Behörden.

Die beiden Todesopfer des missglückten GSG9-Einsatzes in Bad Kleinen am 27. Juni 1993: Michael Newrzella und Wolfgang Grams. Der eine ist Beamter der Spezialgruppe GSG9. Der andere ein mutmaßlicher Terrorist der Rote Armee Fraktion (RAF). Jahrelang halten sich Vorwürfe und Gerüchte über eine angebliche Hinrichtung des Verdächtigen. Vollständig aufgeklärt werden die Vorgänge nie. Damit steht der Vorfall auch fast drei Jahrzehnte nach den tödlichen Schüssen auf dem Bahnsteig von Bad Kleinen bis heute für ein schweres Versagen der beteiligten Behörden und Einsatzkräfte.

Die RAF und die Vorgeschichte von Bad Kleinen. Wie es dazu kam? Im Frühsommer 1993 scheint die RAF langsam in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Ein Jahr zuvor hatte sie in einem Schreiben den Verzicht auf weitere Mordanschläge erklärt. Doch am 27. März 1993 sprengen unbekannte Täter das brandneue Gebäude des Gefängnisses Weiterstadt bei Darmstadt. 123 Millionen Mark Schaden entstehen, Menschen werden nicht verletzt. Die RAF bekennt sich zu dem Sprengstoffanschlag. Es ist die sogenannte dritte Generation der RAF. Den Kampf hat sie noch nicht aufgegeben.

Die ›Meisterleistung‹ des verdeckten Ermittlers. Was zu diesem Zeitpunkt kaum einer weiß: Den Ermittlungsbehörden ist es gelungen, einen V-Mann in die RAF einzuschleusen. Klaus Steinmetz, seit Jahren in der linken Szene aktiv, berichtet dem Verfassungsschutz seit 1992 regelmäßig von Treffen mit RAF-Mitgliedern. ›Das war eine Meisterleistung‹, schwärmt der damalige Leiter der Abteilung für Terrorismusbekämpfung im BKA, Rainer Hofmeyer, noch Jahre später. Eine Meisterleistung, die in einer Katastrophe endete.

Operation ›Weinlese‹ und die RAF im Urlaub. Als die Verfassungsschützer hören, dass Steinmetz sich im Juni 1993 mit Birgit Hogefeld in Bad Kleinen treffen will, entschließt sich der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl zum Zugriff. Hogefeld gilt zusammen mit Wolfgang Grams als Spitze der dritten Generation der RAF. Und diese Generation wird verantwortlich gemacht für Morde an neun Menschen. Unter dem Decknamen ›Weinlese‹ untersuchen BKA, Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft, wo und wie man Hogefeld festnehmen kann. Steinmetz und Hogefeld planen einen Kurz-Urlaub in Wismar. Dort soll der Zugriff erfolgen. Der Bahnhof in Bad Kleinen wird ebenfalls in Betracht gezogen – und wieder verworfen. Zu unübersichtlich, zu gefährlich.

Der Tag des Einsatzes. Am 27. Juni 1993 stehen knapp 100 Polizisten bereit, von normalen Beamten bis hin zu Spezialisten der GSG9. Diese sollen Hogefeld und zum Schein auch V-Mann Steinmetz auf dem Weg zum Bahnhof in Wismar aus einem Kleinbus heraus überwältigen. Über eine Wanze, die sie Steinmetz untergeschoben haben, hört der Einsatzleiter Jürgen Peter, wie Birgit Hogefeld erwähnt, dass sie heute noch Freunde treffen will. Sekunden vor dem Zugriff entscheidet Peter: Abwarten! ›Letztlich bin ich verantwortlich für den Tod dieser zwei Menschen‹, sagt Peter Jahre später in der Dokumentation ›Endstation Bad Kleinen‹ von Anne Kauth.

Zugriffsort doch Bad Kleinen. Denn nun müssen die Einsatzkräfte in Windeseile einen neuen Plan aufstellen – nach Monaten der Planung. Der Zugriff soll nun doch auf dem Bahnhof in Bad Kleinen erfolgen. Dort warten am Mittag Hogefeld und Steinmetz in einer Gaststätte auf diese ›Freunde‹. Gegen 14 Uhr holt Hogefeld einen Mann vom Bahnsteig 1/2 ab. Es ist Wolfgang Grams. Die Ermittler können ihn zunächst nicht identifizieren. Zu dritt essen Hogefeld, Steinmetz und Grams in der Gaststätte ›Billard-Café‹ eine Kleinigkeit. Die BKA-Spitze entscheidet: Zugriff beim Verlassen des Lokals.

Wie viele ›Freunde‹ waren in Bad Kleinen? In einem Bericht der FAZ heißt es 2001, dass zwei weitere RAF-Mitglieder vor Ort gewesen seien – ›außer Hogefeld auch Klette und Staub‹. Das bewiesen Fingerabdrücke. Daniela Klette und Ernst-Volker Staub sind bis heute nicht gefasst.

Das Wort ›wenn‹. Die 37 GSG-9-Männer unter den 100 Polizisten sollen den Zugriff in der Unterführung zu den Gleisen leisten. Alle Fluchtwege sind versperrt. Als das Trio schließlich aufbricht, kommt es zu einer folgenschweren Panne: Ein GSG9-Mann auf dem Bahnsteig 4/5 hört über Funk die Durchsage ›Zugriff erfolgt ...‹ und läuft die Stufen hinab zur Unterführung. In diesem Moment ist der Zugriff jedoch noch nicht geschehen. Die Anweisung lautete ›Wenn der Zugriff erfolgt‹ mit dem Zusatz, ein verdächtiges Fahrzeug vor dem Bahnhof zu kontrollieren. Der Beamte läuft dem RAF-Trio beinahe in die Arme. Der Fluchtweg nach oben auf das Gleis 4/5 ist somit unbewacht.

Zehn Sekunden auf einem Bahnhof in Mecklenburg. Der Zugriff ist jedoch nicht mehr zu stoppen. Sieben GSG-9ler stürzen auf Hogefeld, Grams und Steinmetz zu. Hogefeld und Steinmetz werden augenblicklich überwältigt. Grams reagiert blitzschnell, entzieht sich dem Zugriff und flieht zum Bahnsteig 4/5 hinauf. Hinter ihm ein halbes Dutzend Beamter, ganz vorne Michael Newrzella. Auf dem Bahnsteig angekommen zieht Grams seine Waffe und feuert auf seine Verfolger. Die feuern zurück. Zehn Schüsse gibt Grams ab, 33 die GSG-9-Männer. Zwei von ihnen brechen getroffen zusammen. Newrzella wird von vier Kugeln getroffen; er ist 25 Jahre alt und stirbt wenig später an seinen Verletzungen. Auch Grams ist mehrfach getroffen. Er stürzt rücklings auf das Gleis und bleibt dort liegen. Auch er stirbt an seinen Schussverletzungen. Nach wenig mehr als zehn Sekunden ist alles vorbei.

Wer erschoss Wolfgang Grams? Wolfgang Grams starb offiziellen Angaben zufolge an einem Nahschuss in die Schläfe. Schnell kommt das BKA zu der Annahme: Suizid. Doch immer mehr Ungereimtheiten sorgen für Spekulationen: Eine Kiosk-Verkäuferin auf dem Bahnsteig will gesehen haben, dass die Beamten aus nächster Nähe auf Grams geschossen haben. Ein anonymer Polizeibeamter berichtet dem Spiegel-Autor Hans Leyendecker von einem gezielten Nahschuss der GSG-9-Männer auf Grams. Zudem sagt keiner von Dutzenden Polizisten aus, er habe Grams den Selbstmord tatsächlich begehen sehen. Im Gegenteil: Die verfolgenden GSG-9-Männer wollen Grams in den entscheidenden Sekunden nicht im Blickfeld gehabt haben.

Eltern des getöteten Beamten werden bedroht. Auch völlig Unschuldige geraten in den Konflikt. So müssen die Eltern des getöteten Beamten Newrzella jahrelang mit Anfeindungen aus der linken Szene leben. Aktivisten drohen damit, den Leichnam des Polizisten auszugraben und ›auf den Müll‹ zu werfen. Ihr Sohn wird zudem immer im gleichen Atemzug mit dem Terrorverdächtigen genannt. Für die Regierung ist Newrzella ein Symbol für den Angriff auf den Staat. Selbst Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU) kommt zur Beerdigung. Es wird eine seiner letzten Amtshandlungen sein.

Bundesinnenminister tritt zurück. Bis heute ist unklar, wie viele Beamte auf der Treppe oder vom gegenüberliegenden Bahnsteig aus den Vorgang beobachteten. Neben dem erfolglosen Versuch, die Existenz des V-Mannes Steinmetz zu vertuschen – schon wenige Stunden später berichten die Medien über einen dritten Mann – fachen die Behörden durch immer widersprüchlichere Aussagen die Spekulationen weiter an. ›Der Spiegel‹ spricht von einer ›Tötung wie eine Exekution‹ (Heft 27/1993). Seiters reicht seinen Rücktritt ein. Es ist der erste von insgesamt zehn Rücktritten infolge der Operation ›Weinlese‹. Der Generalbundesanwalt wird des Amtes enthoben und auch im Bundeskriminalamt werden hohe Beamte zwangsversetzt.

GSG-9-Aussagen ›gänzlich abwegig‹? Mehrere Untersuchungen sollen für Klarheit sorgen. Die Staatsanwaltschaft Schwerin verhört die beiden GSG-9-Beamten, die Grams auf dem Gleis gestellt hatten, und kommt zu dem Ergebnis, dass die Aussagen zum Teil ›gänzlich abwegig‹ seien. Teilweise stellten sich die Einlassungen der Zeugen als ›erdichtet‹ heraus, so der Abschlussbericht aus Schwerin.

Wurde Grams die Waffe entwendet? Als unabhängige Behörde wird die Staatsanwaltschaft Zürich hinzugerufen, um den Tod von Grams zu untersuchen. Die Schweizer Gutachter bestätigen zwar Grams’ Waffe als Tatwaffe. Ein Selbstschuss sei plausibel. Eine Schramme an Grams' Hand bringt die Experten aber dazu, ein gewaltsames Entwenden der Waffe aus der Hand nicht auszuschließen.

Pannen, Vertuschungen und unverlässliche Zeugen. Weitere peinliche Pannen behindern die endgültige Aufklärung: Mögliche Schmauchspuren an der Hand von Wolfgang Grams hätten beweisen können, ob er die Waffe beim Nahschuss in der Hand hielt. In der Pathologie hatte man jedoch die Hand des noch nicht eindeutig identifizierten Grams gereinigt, um Fingerabdrücke nehmen zu können, und somit wichtige Spuren unwiederbringlich vernichtet. Das Projektil, das Grams tötete, wurde trotz intensiver Suche nie gefunden.

Hogefelds Waffe blieb zunächst unbemerkt. Die Behörden behaupten tagelang, Hogefeld habe das Feuer eröffnet, die Beamten hätten das Feuer lediglich erwidert. Schnell stellt sich heraus: Hogefelds Waffe wurde nie gezogen. Im Gegenteil: Sie wurde erst eine halbe Stunde später bemerkt, als die RAF-Frau bereits mit Handschellen im Polizeiauto saß. Die Kiosk-Verkäuferin ändert ihre Aussage mehrfach. Im Abschlussbericht wird ihr keinerlei Bedeutung mehr beigemessen. Auch der ›Spiegel‹-Zeuge hält Nachuntersuchungen nicht stand. Autor Leyendecker selbst rückt später von seiner Darstellung ab.

Fingerabdrücke und ein Haar. Bis heute hat die Polizei nur wenig Beweise gegen Wolfgang Grams in der Hand. 1985 entdeckte die Polizei eine konspirative Wohnung der RAF in Tübingen. Dort fanden sich neben anderen Spuren auch Fingerabdrücke von Grams. 2001, acht Jahre nach seinem Tod, wird er schließlich konkret mit einem Verbrechen der RAF in Verbindung gebracht. Mithilfe neuer DNS-Analyse können Spezialisten ein Haar, das am Tatort der Ermordung von Detlev Rohwedder im Jahre 1991 gefunden wurde, Grams zuordnen. Wolfgang Grams wurde von der Bundesanwaltschaft explizit nicht als Tatverdächtiger eingestuft. Dazu reichte das Haar nicht aus.

Vorgänge in Bad Kleinen ›nicht aufklärbar‹. Klaus Steinmetz lebt unter falschem Namen und Polizeischutz bis heute im Ausland. Birgit Hogefeld wurde im November 1996 vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main wegen Mordes, versuchten Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Juni 2011 wurde Hogefeld als letztes inhaftiertes RAF-Mitglied aus der Haft entlassen. Eine Klage auf Schadenersatz der Eltern von Wolfgang Grams wiesen insgesamt fünf Instanzen zurück, zuletzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, da die genauen ›Tathergänge nicht aufklärbar‹ seien.

Trotz langwieriger akribischer Untersuchungen kam nie ans Licht, was in Bad Kleinen wirklich geschah.«

Das sieht die Bundespolizei auf ihrer Website ganz anders:

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

»Trotz dieser Erfolgsgeschichte gibt es auch tragische Momente des Verlustes. So kam es bei der Festnahme der RAF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams 1993 auf dem Bahnhof in Bad Kleinen zu einem Einsatz der GSG 9, bei dem der Polizeikommissar N. von dem RAF-Terroristen Grams erschossen wurde. Grams tötete sich anschließend selbst.

Des Weiteren verloren Tobias R. und Thomas H. ihr Leben im Einsatz. Im Rahmen eines Personenschutzeinsatzes im Irak 2004 geriet ihr Konvoi in der Nähe von Falludscha in einen Hinterhalt. Es kam zu einem starken Feuergefecht. Tobias R. und Thomas H. konnten nicht entkommen, der Leichnam von Thomas H. wurde bis heute nicht gefunden.

Gedenktafeln in der Eingangshalle des Hauptgebäudes der GSG 9 in Sankt Augustin erinnern an diese tragischen Verluste.«

Link zur Website der Bundespolizei

Link zum Bericht des NDR mit Fotos

YouTube-Link zum vierteiligen Film bei arte, ca. 50 Minuten

...................................................................................................

»Ein Ort schließt ab«

Die Schweriner Volkszeitung im Juni 2018: »Die Polizei verfolgte im Juni 1993 in Bad Kleinen zwei RAF-Terroristen, doch der Einsatz endete mit zwei Toten. Daran erinnert nichts mehr. [...]

Der damalige Bürgermeister des 3500-Seelen-Orts, Hans Kreher, war ganz in der Nähe, als die Schüsse fielen, wie er erzählt. ›Das hörte sich an wie Maschinengewehrfeuer‹, erinnert er sich. Kurz darauf seien Hubschrauber gekommen. Als er sich ein Bild der Lage machen wollte, sei am Bahnhof bereits alles abgesperrt gewesen. Die Ereignisse vor 25 Jahren katapultierten den mecklenburgischen Ort in die Schlagzeilen, erschütterten das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat und stürzten die damalige Bundesregierung und die Sicherheitsbehörden in eine Krise. [...]

›Gar nichts‹ erinnere mehr an diesen Schusswechsel, erzählt Kreher.

Es habe immer wieder Anträge gegeben, einen Gedenkort einzurichten. Dies sei aber nie umgesetzt worden. Und auch der letzte stumme Zeitzeuge ist mittlerweile passé. Die Unterführung, in der Hogefeld festgenommen wurde, gibt es nicht mehr. Gleis vier, auf dem Grams damals angeschossen lag, ist gesperrt. Bagger fahren über die Baustelle, Arbeiter renovieren den Bahnhof. ›Jetzt kommen die aus dem Westen und laden ihre Probleme auf uns ab‹, sei der Tenor gewesen, der damals herrschte, sagt Kreher. Heute werde innerhalb des Ortes kaum noch darüber gesprochen.«

Der komplette Artikel

...................................................................................................

Literaturtauglich

Helga Schubert, Jahrgang 1940, hat 2020 für ihr Buch »Vom Aufstehen« den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten. Sie wohnt in der Nähe von Bad Kleinen und berichtet in ihrem Buch über die Ereignisse am dortigen Bahnhof:

»Wie immer auf dem Bahnhofsvorplatz dachte ich an den Hubschrauber der GSG 9, der damals hier landete, weithin zu hören und zu sehen, auch für die konspirativen Bockwurstesser in der Mitropa, an die schwarz maskierten Polizisten, die hundert Stufen in den Tunnel hinunterrennend, auch sie ungeschützt vor den Blicken der Bockwurstesser, die sich für den nächsten abfahrenden Zug entscheiden konnten, also Bahnsteig 1, die schwarzen Soldaten folgten einem Hinweis auf ein geheimes Treffen untergetauchter RAF-Leute, ausgerechnet hier am Ende der Welt in der verflossenen DDR, ich dachte an sie, wie sie im langen, tiefen Tunnel unter den Bahngleisen den Funkkontakt verloren und einer von einem der Meistgesuchten, der gerade Kaffee getrunken hatte in der Bahnhofskneipe mit Aussicht auf den Bahnhofsvorplatz und Hubschrauber, darum der Vorsprung bei seiner Flucht, aus nächster Nähe am Ende der Treppe zum Bahnsteig erschossen wurde, als er ihn lebend ergreifen wollte. Und wie auch der Meistgesuchte bald auf den Gleisen tot lag.

Man sollte den Osten nicht unterschätzen, seine Funklöcher, seine Leere, seine vollkommende Durchsichtigkeit. Sogar der Generalstaatsanwalt, ein Adliger, trat zurück.

Und die Bahn wagte nicht, eine Gedenktafel für den erschossenen GSG-9-Mann zu errichten wegen der Drohung angeblich fortschrittlicher Kräfte aus dem Westen, dann die Bahngleise sitzend zu blockieren. Ein Jahr später hörte ich im Radio, dass für ein paar Stunden ein Blumenstrauß und eine kleine Papptafel auf Gleis 1 im Bahnhof Bad Kleinen an den erschossenen jungen Soldaten erinnerten, und ich fuhr auch dahin mit einem Gartenblumenstrauß, alles war leer, aber im Hintergrund standen zwei groß gewachsene Männer, der eine vielleicht einer von denen, die ich im Fernsehen maskiert bei den Befragungen gesehen hatte: Hat einer von Euch den flüchtenden RAF-Mann mit dessen eigener Waffe erschossen, nachdem er euren Kollegen umgebracht hat? Warum habt ihr über ihm gekniet auf den Gleisen? Und wer von euch?«

...................................................................................................

<<< schließen