I N H A L T

• Das »Schutztruppen-Ehrenmal«

• Die »Askari«-Reliefs

• Der »Tansania-Park«

• Die Kritik

• Mohammed Hussein Bayume

• »Hamburg & Kolonialismus«

• Aufarbeitung seit 2014

• Die Lettow-Vorbeck-Kaserne

• Der LevoPark

• Die Tafel im Michel

• Der Adler

• »Wir sind die Herren der Welt«

• Eichenlaub

• Das Eiserne Kreuz

...................................................................................................

Jenfeld

Das Gelände der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne in der Wilsonstraße

In einem heute nicht öffentlich zugänglichen Bereich des Kasernengeländes, dem so genannten »Tansania-Park«, stehen zwei Denkmäler zu den Kriegen des Deutschen Reichs in den afrkanischen Kolonien, die in der Zeit des Kolonialrevisionismus der Nationalsozialisten entstanden sind. Beide Denkmäler wurden am selben Tag im August 1939 an ihren ursprünglichen Standorten eingeweiht.

Ganz hinten – nicht sichtbar, wenn man sich vor der verschlossenen Pforte aufhält – steht das »Schutztruppen-Ehrenmal«, das 1939 von Paul von Lettow-Vorbeck, dem ehemaligen Kommandeur der »Schutztruppe« in Deutsch-Ostafrika und führenden Nationalsozialisten auf dem Gelände der benachbarten Estorff-Kaserne eingeweiht wurde.

Näher an der Pforte auf der linken Seite des Parks sind zwei »Askari«-Reliefs aufgestellt worden, die ursprünglich zum Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal des Bildhauers Walter von Ruckteschell gehörten. Siehe dazu die historischen Fotos vom Eingangsbereichs des Geländes der Lettow-Vorbeck-Kaserne weiter unten. 1999, nach der Schließung des Bundeswehrstandorts der 1992 zusammengelegten Kasernen, wurden die Reliefs abgebaut und eingelagert – bis 2003 der privat initiierte Kulturkreis Jenfeld die Denkmäler im »Tansania-Park« wieder aufstellen ließ. Mehr dazu im Kapitel »Der Tansania-Park«.

In den weitgehend unkommentierten Denkmälern sehen wir eine völlig unangemessene Heldenverehrung sowie die unkritische und verharmlosende Präsentation von Nazi-Hinterlassenschaften.

...................................................................................................

Das »Schutztruppen-Ehrenmal«

Den Weg zum heutigen Standort des Denkmals weist uns ein leerer Fahnenmast.

»Schutztruppe« war die offizielle Bezeichnung der militärischen Einheiten in den afrikanischen Kolonien des Deutschen Reichs von 1891 bis zur verfügten Auflösung nach dem verlorenen 1. Weltkrieg im Oktober 1919.

Zu den Aufgaben der »Schutztruppen« gehörten die Eroberung von nicht vertraglich erworbenen Kolonialterritorien, die Niederschlagung von Aufständen, Grenzsicherung und Sicherung von Expeditionen. Im Hinblick auf ihre Rolle bei der gewaltsamen Unterdrückung von Unabhängigkeitsbestrebungen – bis hin zur Beteiligung am Völkermord – wird der Begriff »Schutztruppe« heute als kolonialistische Verharmlosung interpretiert.

Mehr auf Wikipedia

Wir stehen nun vor dem mittlerweile etwas lädierten Klinkermonument. Es hat mittig eine hohe quadratische Säule mit übergroßem aufgesetzten Adler. Eingerahmt wird sie ganz unten von über Eck gemauerten zweistufigen Sockeln und darüber von einer Klinkerwand für die Keramiktafeln mit den Botschaften der Denkmalsstifter.

Die Keramikskulptur zeigt einen streng blickenden Adler mit ausgebreiteten Schwingen. Detailreich ausgearbeitet hat er seine Krallen um einen Eichenkranz gelegt, der das Relief eines Eisernen Kreuzes umschließt. Dieses militärische Ehrenzeichen ersetzte nach 1945 das ursprüngliche Hakenkreuz.

Die Darstellung entspricht dem Parteiabzeichen bzw. Parteisymbol der NSDAP von 1920 bis 1945. Merke: Der Parteiadler schaut wie hier nach rechts, der Reichsadler nach links. Illustration: dfg-vk-darmstadt.de

Mehr dazu in den Kapiteln »Der Adler« und »Wir sind die Herren der Welt«

Der breite Eichenkranz von der Seite.

Mehr zur Symbolik im Kapitel »Eichenlaub«.

Je zwei dreiteilige Keramiktafeln sind in die Klinkermauer rechts und links der Säule eingelassen. Auf ihnen wird der Männer gedacht, die im 1. Weltkrieg 1914-1918 in den Kolonien auf der Seite des Deutschen Reichs kämpfend ihr Leben verloren. Als Schlachtfeld waren die Kolonien im 1. Weltkrieg gar nicht vorgesehen – doch keine der Kriegsparteien hielt sich an die Abmachungen, die auf der Berliner Afrika-Konferenz von 1884/85 vereinbart worden waren. Danach sollten die afrikanischen Besitzungen ungeachtet von Konflikten oder Kriegshandlungen der Kolonialmächte in Europa neutral bleiben.

Die erste Tafel vom Betrachter aus gesehen gilt Kamerun:

Kamerun war von 1884 bis 1919 eine deutsche Kolonie. Sie wurde kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges im August 1914 zum Schauplatz von Kampfhandlungen. Sie umfasste das heutige Kamerun und Teile des heutigen Gabun, Nigeria, Tschad, der Republik Kongo sowie der Zentralafrikanischen Republik. Sie grenzte an britische, französische und belgische Kolonien und konnte von Norden, Westen und Süden von drei verschiedenen Gegnern angegriffen werden.

Vom Volk der Duala hatten die Deutschen keine Unterstützung zu erwarten. Am 9. August 1914 wurde der Duala-König Rudolf Manga Bell auf deutschen Befehl hingerichtet, da er gegen die Missstände der Kolonialherrschaft und die Vertreibung seines Volkes tätig wurde. Folglich standen die Duala auf Seiten der Entente und begrüßten sie als Befreier. Als eine der letzten kämpfenden Einheiten ergab sich Mitte Februar 1916 die 3. Kompanie in der Stellung Mora unter Hauptmann Ernst von Raben.

Durch den Versailler Vertrag wurde die Kolonie Deutschland 1919 abgesprochen und Kamerun ging offiziell in den Besitz des Völkerbundes über, der das Gebiet wiederum als völkerrechtliches Mandat zur Verwaltung an die Briten und Franzosen gab. Daraufhin wurde Kamerun in Britisch-Kamerun und Französisch-Kamerun aufgeteilt. Erst 1960 wurde das Land unabhängig.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Mehr dazu

Der obere Abschnitt der vier Tafeln zum 1. Weltkrieg ist identisch formuliert:

ES STARBEN FÜR IHR

VATERLAND

1914 – 1918

»Wenn in den Inschriften explizit erwähnt wird, für was die Soldaten gestorben sind, ist es in den häufigsten Fällen das ›Vaterland‹. Die Verwendung dieses Begriffes war nach dem Ersten Weltkrieg meist mit einer nationalistischen Haltung verbunden: das deutsche Vaterland, mit dem die eigene Identität untrennbar verknüpft ist, und nur das deutsche Vaterland stellt höchsten Wert dar. Dass dieses ›Vaterland‹ aus dem Streben nach europäischer Vormachtstellung mit im wahrsten Sinne Feuereifer in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist, die Soldaten also in Wahrheit für einen Staat starben, der mittels ihrer Hilfe und ohne Rücksicht die eigenen Machtinteressen verfolgte, wird ausgeblendet.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone, 2006, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg S.94

Im mittleren Teil der Keramiktafeln wird jeweils das »Schutzgebiet« genannt:

IN KAMERUN

Es folgt die Anzahl der Toten nach Gruppen geordnet, ohne Namensnennungen. Hier:

36 OFFIZIERE UND

BEAMTE

144 UNTEROFFIZIERE

U. MANNSCHAFTEN

1200 ASKARI

Als Askari wurden vor allem in Afrika einheimische Soldaten oder Polizisten in den Kolonialtruppen der europäischen Mächte bezeichnet. Die Kommandogewalt lag bei den deutschen Offizieren. Es war erklärtes Ziel, die Askaris ihren Stammestraditionen zu entfremden und eine Art Militärkaste zu schaffen, deren Loyalität vor allem der Schutztruppe galt. In jeder Feldkompanie waren mindestens 30% Askaris aus anderen Ländern Afrikas. Askaris aus Deutsch-Ostafrika wurden immer fern ihrer Stammesgebiete eingesetzt. Übergriffe der Askaris, wie Plünderungen und Vergewaltigungen, wurden von den Offizieren nur selten geahndet. Die Askaris sahen mit Verachtung auf die normale schwarze ländliche Bevölkerung herab. Die Einkünfte eines Askaris übertrafen deutlich die Summe von Sold und Beköstigungsgeld, die vergleichbare Dienstgrade in Deutschland erhielten. Am Ende der Dienstzeit hatte ein Askari Anrecht auf eine lebenslange Rente.

Foto: Wikipedia Commons / gemeinfrei

Foto: Wikipedia Commons / gemeinfrei

• Appell bei den Askari-Soldaten / vor 1910

Um die Askaris bildete sich ein Mythos, der die in den deutschen Kolonien herrschenden humanen Verhältnisse aufzeigen sollte und die geschichtsrevisionistischen Bestrebungen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg stützte. Tatsächlich hatten die Askaris den deutschen Kolonialherren in freiwilliger Loyalität gedient und sich nach dem Ende der deutschen Herrschaft nach ihr zurückgesehnt; beim Abschied 1918 sollen Tränen geflossen sein. Geschichten über die »Askari-Treue« wurden von Kolonialismusbefürwortern der 1920er Jahre propagandistisch ausgenutzt und überhöht. Lettow-Vorbeck sorgte 1926 dafür, dass die Askaris ihre zugesagten Pensionen erhielten. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Zahlungen zwangsläufig ausgesetzt, sie blieben auch danach noch jahrelang unterbrochen. Anfang der 1960er Jahre wurden sie seitens der Bundesrepublik Deutschland wieder aufgenommen und bis zum Tode der letzten Askaris Ende der 1990er Jahre fortgeführt.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Mehr dazu bei Wikipedia

Der untere Abschnitt zeigt auf allen vier Tafeln das Relief eines Eisernen Kreuzes inmitten einer eingeritzten, jeweils der Gegend angepassten stilisierten und idealisierten afrikanischen Landschaft. Zur Bedeutung des militärischen Ehrenzeichens siehe das Kapitel »Das Eiserne Kreuz«.

Es folgt die Tafel für Togo:

»Dreißig Jahre, von 1884 bis 1914, dauerte die deutsche Kolonialherrschaft in Togo. Die flächenmäβig kleinste der deutschen Kolonien in Afrika wurde von den Deutschen willkürlich nach einem Dorf benannt und genauso willkürlich zogen sie die Grenzen des Landes. Rücksichtslos wurden einerseits Völker getrennt und andererseits auf einem kolonialen Territorium unfreiwillig vereint. Die Deutschen waren somit an der Entstehung des heutigen Togo maßgeblich beteiligt. Auffällig im Vergleich zu den anderen deutschen Kolonien ist, dass Togo seit Beginn der deutschen Kolonialherrschaft das Image einer ›Musterkolonie‹ anhing. Dieses Trugbild wird bis heute oft bemüht, wenn es um die deutsche Kolonialzeit in Togo geht. Im Gegensatz zum ›Maji-Maji-Krieg‹ in Deutsch-Ostafrika oder dem ›Herero-Krieg› in Deutsch-Südwest gab es in Togo keinen bekannt gewordenen Kolonialkrieg. Dadurch entsteht leicht der Eindruck, in Togo habe es seitens der afrikanischen Bevölkerung keinen Widerstand gegen die koloniale Unterdrückung durch die Deutschen gegeben. Doch auch in Togo regte sich groβer Protest. Allerdings gelang es den deutschen Kolonialherren, diesen unter dem Deckmantel der ›Musterkolonie‹ gut zu verschleiern. Und somit musste die angeblich friedliche, scheinbar rentable deutsche Kolonie Togo immer wieder zur Rechtfertigung der gesamten deutschen Kolonialpolitik herhalten.«

• Text von Marisa Weiner für www.kopfwelten.org

Mehr dazu

Wieder eine schöne, friedliche Landschaft mit Palmen großzügigen Häusern und fernen Bergen.

Es folgt Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania (ohne Sansibar), Burundi, Ruanda sowie einem kleinen Teil des heutigen Mosambik:

»Mit den Kämpfen in den Kolonien wurden in Deutsch-Ostafrika deutsche Farmer, Beamte und Angestellte in die ›Schutztruppe‹ unter Kommandeur Lettow-Vorbeck einberufen. Der Großteil der rund 15.000 Mann starken Truppe bestand aus afrikanischen Askari, die aufgrund hoher Kampfbereitschaft bei ihren deutschen Vorgesetzten große Wertschätzung genossen. Lettow-Vorbeck wollte möglichst viele feindliche Truppen in koloniale Kämpfe verwickeln und damit die deutschen Fronten in Europa entlasten. [...]

1918 startete Lettow-Vorbeck eine kleine Offensive im Süden Deutsch-Ostafrikas und konnte noch einmal Gebietsgewinne erzielen. Zwischen Kasanga und dem Rukwasee kam es Anfang November 1918 schließlich zu einem letzten Gefecht. Als der Krieg 1918 endete, bestand die ›Schutztruppe‹ nur noch aus 155 Europäern und 1.168 Askari. [...]

Erst nachdem Paul von Lettow-Vorbeck vom Waffenstillstand in Europa erfahren hatte, legte er als Kommandeur der ›Schutztruppe‹ am 25. November 1918 die Waffen nieder. In der Öffentlichkeit galt er damit als der einzige unbesiegte deutsche General des Ersten Weltkriegs. Entsprechend begeistert empfingen ihn Tausende, als er am 2. März 1919 mit dem Rest seiner deutsch-ostafrikanischen Schutztruppe Einzug in Berlin hielt. Die von ihm selbst beschworene Rücksichtslosigkeit, mit der er über vier Jahre den Krieg in Ostafrika auch gegen die einheimische Zivilbevölkerung geführt hatte, ließ ihn in den Augen seiner Bewunderer ›Heldenstatus‹ erreichen.«

• Jan Antosch/Arnulf Scriba, Deutsches Historisches Museum, Berlin. 11. März 2017. Text: CC BY NC SA 4.0

Der komplette Bericht

Noch vor dem 1. Weltkrieg kam es in der deutschen Kolonie Deutsch Ostafrika zum Maji-Maji-Krieg von 1905 bis 1907. Ursachen für die Erhebung gegen die deutsche Kolonialherrschaft waren die repressiven Zustände im kolonialen System und die Ausschaltung der einheimischen Wirtschaft. Sie endete für die afrikanische Bevölkerung mit einer verheerenden Niederlage.

Die Mehrheit der Opfer starb nicht durch Gewehrkugeln, sondern an Hunger, weil die deutsche Schutztruppe 1907 damit begonnen hatte, Dörfer, Felder und Busch niederzubrennen. Am Ende lagen ganze Gebiete brach und ausgestorben. Man schätzt die Zahl der Toten auf zwischen 75.000 und 300.000, davon 15 Europäer, 73 schwarze Askaris und 316 Angehörige der Hilfstruppen auf deutscher Seite. Die Niederschlagung und die Hungersnot rafften etwa ein Drittel der Bevölkerung dahin.

Verglichen mit dem fast gleichzeitigen Völkermord in Deutsch-Südwestafrika, hinterließ der Maji-Maji-Krieg von 1905 bis 1907 im kollektiven Gedächtnis Deutschlands noch weniger Spuren.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Mehr dazu bei Wikipedia

Hier werden zum ersten Mal 4750 Hilfskrieger und Träger aufgezählt, die auch für »ihr Vaterland«, das Deutsche Reich, starben. Siehe dazu das erste »Askari-Relief« im nächsten Kapitel.

Darum passt darunter nur noch ein bisschen Landschaft mit Straußenvögeln.

Es folgt Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia:

»Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 kam es in Deutsch-Südwestafrika zu Kämpfen zwischen Deutschen und Truppen aus der Südafrikanischen Union, die als Mitglied des britischen Empires dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hatte. Mit der Kapitulation der ›Schutztruppe‹ am 9. Juli 1915 endeten der Krieg in Deutsch-Südwestafrika und die dortige deutsche Kolonialherrschaft.«

Zum Völkermord: »Konflikte zwischen Deutschen und Afrikanern waren wegen Unterdrückungsmaßnahmen sowie Weide- und Wasserrechten 1904 zu einem Krieg eskaliert. Zur Niederschlagung des Widerstands der Herero und der Nama entsandte das Deutsche Reich ein Expeditionskorps unter Generalleutnant Lothar von Trotha, das die deutsche ›Schutztruppe‹ unterstützte. Bis zum offiziellen Ende des Kolonialkriegs 1907 starben mehrere zehntausend Menschen. Ein Großteil der Herero- und Nama-Bevölkerung fiel Kämpfen, Krankheiten und Morden zum Opfer, die Deutschen ließen sie gezielt verdursten und verhungern. Tausende Afrikaner wurden bis 1908 in Konzentrationslager interniert, die ein großer Teil von ihnen nicht überlebte. Ab 1908 wurden die am Krieg beteiligten Herero und Nama ihres Landes und ihrer Herden enteignet. Sie sollten als billige Arbeitskräfte auf Farmen, beim Bau von Eisenbahnstrecken, in Bergwerken oder Minen dienen, die nach ersten Diamantenfunden in der Lüderitzbucht 1908 neu entstanden.«

• Jan Antosch, Deutsches Historisches Museum. Berlin, 2. November 2004. Text: CC BY NC SA 4.0

Der komplette Bericht

Rund um das Eiserne Kreuz wird eine fast urbane Landschaft gezeigt.

Es folgt die einteilige Tafel auf der vorspringenden Säule in der Mitte:

Sie wurde 1966 von der Traditionsgemeinschaft des Deutschen Afrika-Korps gestiftet und ist den Toten des Deutschen Afrika Korps 1941/43 gewidmet:

Das Deutsche Afrikakorps (DAK) war ein Großverband der deutschen Wehrmacht, der von 1941 bis 1943 auf dem nordafrikanischen Kriegsschauplatz zum Einsatz kam. Im Februar 1941 wurde der Stab unter dem damaligen Generalleutnant Erwin Rommel gebildet. Rommel hatte sich zuvor als Kommandeur der 7. Panzer-Division während des Westfeldzugs bewährt.

Das Deutsche Afrikakorps wurde in der deutschen Presse aufgrund seiner erstaunlichen Erfolge mehr als alle anderen Einheiten der Wehrmacht gefeiert. Tatsächlich setzte Rommel sich schon in den ersten Tagen der Ankunft über die Befehle des Oberkommandos hinweg und entwickelte einen offensiven Plan, der die Briten überraschte. Durch die Erfolge des Korps wurde die NS-Propaganda schnell auf Rommel aufmerksam und er wurde zum Helden der Nation hochstilisiert.

Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-443-1582-32, CC BY-SA 3.0 de

Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-443-1582-32, CC BY-SA 3.0 de

• Generaloberst Rommel am 16. Juni 1942, 46 km westlich von Tobruk

Die Belagerung der Festung Tobruk und der Vorstoß bis El-Alamein waren letzlich keine Erfolge, brachte ihm aber große Popularität in der Heimat und offenen Respekt im Ausland ein. Ende Oktober/Anfang November 1942 wurden die deutschen Einheiten unter schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen.

Mehr auf Wikipedia

Rommel hatte ein ambivalentes Verhältnis zum Nationalsozialismus und zum Widerstand. Während sein Wandel zum Gegner Hitlers in der Forschung akzeptiert ist, bleibt seine Beteiligung am Attentat des 20. Juli 1944 umstritten. Nach dem Attentat wurde er von Adolf Hitler der Beteiligung beschuldigt und zum Suizid gezwungen.

Der Tagesbefehl Hitlers ehrte Rommel mit den Worten: »Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum.«

Mehr auf Wikipedia

Das Emblem des Deutschen Afrika Korps in der Bildersprache von 1966: Palme mit Eisernem Kreuz ...

Illustration: Wikimedia Commons / gemeinfrei

Illustration: Wikimedia Commons / gemeinfrei

... die Urform Palme mit Hakenkreuz wäre verboten gewesen.

Die Informationstafel neben dem Denkmal mit minimalen Tatsachen.

...................................................................................................

Die »Askari«-Reliefs

Es handelt sich dabei um Teile des ehemaligen Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmals des Bildhauers Walter von Ruckteschell aus dem Jahr 1939. Er war Adjudant von Paul von Lettow-Vorbeck, dem Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, während des 1.Weltkriegs. Die beiden Reliefs standen ursprünglich am Eingang zum Gelände der Lettow-Vorbeck-Kaserne

Die »Askari«-Reliefs sind in Terrakotta gearbeitet. Sie gehören bildlich zusammen. Die Figuren sind überlebensgroß dargestellt.

Das erste Relief auf der linken Seite: vier Lastenträger im Lendenschurz und ein Askari-Soldat mit geschultertem Gewehr.

Der Name des Reliefs:

Schutztruppe 1914-18

Alle Parteien waren während des Kriegs neben einheimischen Kämpfern auch auf Träger angewiesen, die zu Hundertausenden und in der Regel unter Gewaltanwendung aus ihren Dörfern verschleppt worden waren. Wer zu fliehen versuchte, wurde meist erschossen. Der Krieg verwüstete Gebiete, löste Hungersnot und Seuchen aus. An seinen Folgen starben bis Ende 1918 geschätzt bis zu 500.000 Menschen.

Die Signatur auf der linken Seite:

WALTER V. RUCKTESCHELL

DACHAU b. MÜNCHEN 1938

Die Signatur auf der rechten Seite:

KLINKERAUSFÜHRUNG

G. GRIMM HAMBURG

Das zweite Relief auf der rechten Seite: ein deutscher Offizier, ihm folgen vier Askari-Soldaten mit geschultertem Gewehr.

Der Name des Reliefs:

Deutsch-ost-afrika

Die nach hinten gewandten Augen des deutschen Offiziers und seine geballte rechte Faust sollen den nationalsozialistischen Anspruch auf das verlorene Kolonialreich signalisieren.

Auf den Informationstafeln aus dem Jahr 2003 steht in deutsch, englisch und suaheli:

»Die Terrakotta-Reliefs erinnern an den Feldzug der deutschen Kolonialtruppen unter General Paul von Lettow-Vorbeck während des ersten Weltkriegs in der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Dieser Feldzug, in dessen Verlauf zwischen 1914 und 1918 etwa eine halbe Million Menschen, vorwiegend afrikanische Zivilisten, durch direkte und indirekte Kriegseinwirkungen ums Leben kamen, wurde in den Jahren nach 1918 als deutsche ›Heldentat‹ verklärt. Die Reliefs sollten die populäre Legende von der Treue der afrikanischen Soldaten zur deutschen Schutztruppe pflegen und die Forderung nach Rückgabe der ehemaligen deutschen Kolonien legitimieren.«

An den Mützen der Askari prangte das Wappen von Wilhelm II., dem letzten Deutschen Kaiser und König von Preußen.

Auf diesem Foto ist es im Original zu sehen. Auf dem Schriftband im unteren Bereich war der Name des »Schutzgebiets« verzeichnet, bei unserem Beispiel ist es »KAMERUN«.

Im Weltkrieg war Wilhelm II. von der Obersten Heeresleitung weitgehend kaltgestellt, er verlor zusehends an Ansehen. Das Bürgertum verspottete ihn als behinderten, etwas einfältigen Dynasten. Direkte Kritik verbot der Paragraph zur »Majestätsbeleidigung« im Strafgesetzbuch, aber die Witze über ihn wurden immer beißender. Nach seinem lange hinausgezögerten Entschluss ins Exil zu gehen, wurde ihm auch noch Feigheit vorgeworfen.

Die Signatur Walter von Ruckteschells unter dem Askari-Stiefel.

»Die Illustrationen Ruckteschells sowie eine Vielzahl nach 1918 erschienener bildlicher Darstellungen und Bücher vom Krieg in Ostafrika festigten in Deutschland für Jahrzehnte die Legende von einem weitgehend freundschaftlichen Miteinander der Deutschen und ihren bis zuletzt in Treue ergebenen ›afrikanischen Kameraden‹. In der Weimarer Republik und im NS-Regime gehörte der Askari-Mythos zum Grundkanon der deutschen Kolonialpropaganda. Als zentraler Bestandteil der kolonialrevisionistischen Bewegung diente die Figur des Seite an Seite kämpfenden Askari als Beweis der tiefen Dankbarkeit für die ›segensreiche‹ deutsche Kolonialherrschaft. Für die meisten Deutschen war die Legende vom ›treuen Askari‹ keine: Sie bezweifelten nicht die Behauptungen, die afrikanische Bevölkerung warte sehnlichst auf die Rückkehr der Deutschen. Insbesondere in Kreisen der vormals in Afrika lebenden Deutschen diente der Askari-Mythos der Aufwertung des Selbstwertgefühls nach dem Verlust der Kolonien im Zuge des Versailler Vertrags 1919.«

• Jan Antosch/Arnulf Scriba, Deutsches Historisches Museum, Berlin. 11. März 2017. Text: CC BY NC SA 4.0

• Die Informationstafel zu den »Askari«-Reliefs im »Tansania-Park«

• Die Lettow-Vorbeck-Kaserne in der Nazi-Zeit: Die »Askari«-Reliefs von Walter von Ruckteschell waren eingebunden in Backsteinmonumente links und rechts des Eingangstors. Die Monumente wurden 1939 in Anwesenheit von Paul von Lettow-Vorbeck feierlich eingeweiht. 1999 wurden sie abgebaut, die »Askari«-Reliefs wurden bis 2003 bei bei einem Steinmetz in Seevetal eingelagert.

Mehr zu Walter von Ruckteschell in unserer Dokumentation:

Kolonialdenkmal in Aumühle

...................................................................................................

Der »Tansania-Park«

»Tansania-Park« ist die inoffizielle Bezeichnung einer Denkmalanlage, die 2003 von dem privat initiierten Kulturkreis Jenfeld auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne geschaffen wurde. Der Kulturkreis Jenfeld, angeführt von einem pensionierten Malermeister, wollte Jenfeld mit den Askari-Reliefs zu mehr Attraktion verhelfen. Mario Mettbach von der Schill-Partei, Hamburgs damaliger Bausenator, unterstützte den Plan.

Ein sinnfälliger Zusammenhang besteht bereits durch den Namensgeber des 1999 geschlossenen Bundeswehrstandortes Paul von Lettow-Vorbeck, dem Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, während des Ersten Weltkriegs. Da sich auf dem Gelände und an den Gebäudefassaden bereits zahlreiche Militär- und Kolonialsymbole befinden, wie Keramikreliefportraits der Militärs Hermann von Wißmann, Paul von Lettow-Vorbeck und Lothar von Trotha, sollten weitere Denkmale der deutschen und insbesondere der hamburgischen Kolonialgeschichte, die teilweise seit Jahren eingelagert sind, an diesem Ort aufgestellt werden.

Die Initiatoren des Parks, der Kulturkreis Jenfeld, stellten dar, mit dem Tansania-Park einen Beitrag zur Aufarbeitung der deutsch-afrikanischen Vergangenheit leisten zu wollen. Der Park solle zur Verständigung der Länder beitragen und zum kulturellen Austausch anregen. Die Baubehörde unter Senator Mario Mettbach, siehe oben, übernahm die Kosten für Denkmalrestaurierung und Parkgestaltung. Ergänzt werden sollte die Anlage durch das Tanzania-Pavillon der Expo 2000 in Hannover. Im Gespräch war zeitweise auch die Aufstellung des umstrittenen Wissmann-Denkmals, das im Keller der Sternwarte Bergedorf eingelagert ist.

Für den September 2003 war die Einweihung des Parks unter Teilnahme eines Regierungsmitglieds aus Tansania geplant. Doch schloss sich Tansanias Staatspräsident Frederick Sumaye der internationalen Kritik an und zog die Unterstützung für das Projekt zurück. Eine offizielle Einweihung und damit behördliche Namensvergabe fand bis heute nicht statt.

Seit Anbeginn der Planung ist um den Tansania-Park in der Öffentlichkeit und den Medien eine Kontroverse entbrannt.

• nach Wikipedia, abgerufen 20. 3. 2014

2005 und 2006 haben Hamburger Geschichtswerkstätten mehrfach dort Aktionen durchgeführt. »Den Schlüssel zum Park hatte damals der Vorsitzende des Kulturkreises Jenfeld. Es war deshalb nicht einfach, vor Ort gegen den ›Tansania-Park‹ mit den kolonialen ›Ehrenmälern‹ aus der NS-Zeit zu demonstrieren«, berichtete uns einer der Akteure.

...................................................................................................

Die Kritik

»Hunderster Jahrestag des Deutsch-Herero-Krieges am 12. Januar 2004: Aktion der Gesellschaft für bedrohte Völker e.V. (GfbV) am sog. Askari-Denkmal in Hamburg. Die GfbV führte solche Gedenkaktionen auch an den (Kolonial-)Denkmälern in Berlin, Göttingen, Bremen, Münster und Düsseldorf durch. Auf dem Spruchband heißt es: ›Völkermord verjährt nicht! Vor 100 Jahren: Genozid der Deutschen Schutztruppe in Namibia‹.

Foto: Hanni Jokinen

Foto: Hanni Jokinen

Als angeblichen ›Beitrag zur Völkerverständigung‹ hat in 2003 der Kulturkreis Jenfeld ein kolonialrevisionistisches Denkmal aus der NS-Zeit restaurieren und wiedererrichten lassen. Auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne (benannt nach jenem General und Oberbefehlshaber in ›Deutsch-Ostafrika‹) wurde in einem sog. ›Tansania-Park‹ neben einem kolonialen ›Schutztruppen-Ehrenmal‹ und in Nachbarschaft eines ›Trotha-Hauses‹ das ›Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal‹ (jetzt offensichtlich umbenannt in ›Askarireliefs‹) aufgestellt. Vor der Errichtung waren die Reliefs in der Sammlung Peter Tamm zwischengelagert gewesen. Die Baubehörde übernahm die Kosten für Denkmalrestaurierung und Parkgestaltung.

Die Terrakotta-Reliefs stellen fünf afrikanische Askarisoldaten und vier Träger im Dienste der deutschen Kolonialtruppen dar, geführt von einem deutschen Unteroffizier. Sie bringen sowohl kolonialrevisionistische als auch nationalsozialistische Auffassungen von ›Treue‹ und ›Gehorsam‹ der Schwarzen Soldaten zum weißen ›Führer‹ zum Ausdruck – einer der hartnäckigsten Mythen vom ›Kolonialidyll‹ und zugleich eine vermeintliche Legitimation, die Kolonien zurückzuerobern.

Geplant ist nun vom Kulturkreis Jenfeld, auch den tansanischen EXPO-Pavillon aus Hannover im Park aufzustellen und dort Projekte mit Hamburgs Partnerstadt Dar es Salaam vorzustellen. Damit würden in unzulässiger Weise der Name des heutigen, unabhängigen Staates Tansania und dessen Symbol in Verbindung mit kolonialverherrlichenden Insignien gebracht.

Um den ›Tansania-Park‹ ist seit 2003 in der Öffentlichkeit und den Medien eine kontroverse Diskussion entbrannt. Proteste begleiten das Projekt. Zahlreiche Menschen in dieser Stadt sind entschieden gegen die derzeitige Planung, die in mehrfacher Hinsicht ein Affront gegen tansanische StaatsbürgerInnen sowie hier lebende Afrodeutsche und MigrantInnen ist.

Die von der Stadt aufgestellten Infotafeln sind nicht in der Lage, den notwendigen Denkraum gegenüber den NS-Kolonialmonumenten zu öffnen. Ein Nutzungskonzept und eine Zielgruppenbeschreibung liegen nicht vor. Mit dem Argument, dass Finanzmittel für eine geschichtsdidaktische Parkgestaltung und -nutzung fehlten, wurden Alternativvorschläge gar nicht erst diskutiert.

Stadt und Bezirk sollten das Konzept überdenken, die Chance einer demokratischen Bürgerbeteiligung nutzen, einen Runden Tisch für alle Interessierten einrichten und die inhaltliche und räumliche Gestaltung des Areals öffentlich ausschreiben.

Bezirk und Stadtentwicklungsausschuss der Bürgerschaft planen nun im Rahmen des Senatsleitkonzeptes ›Wachsende Stadt‹ ›familiengerechtes Wohneigentum mit Flexibilität‹ auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne. Leider wird in der Politik nicht diskutiert, inwieweit das Kasernengelände denkmalgeschützt, erforscht, kommentiert und als Erinnerungsort zugänglich gemacht werden könnte. Wird hier, wie in der Hafencity, tabula rasa gemacht, verschwinden auch hier historische Strukturen, Bilder und Zeichen, anhand derer wir uns erinnern könnten?

Das Konzept Park Postkolonial schlägt vor, die Denkmäler zu erhalten und einen kritischen Lernort hier oder an einem anderen geeigneten Ort zu initiieren.«

Foto: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Universitätsbibliothek Frankfurt

Foto: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Universitätsbibliothek Frankfurt

• Herrenmenschen-Gehabe: Zahlmeister Fritsch lässt sich auf den Schultern von zwei Askarisoldaten durch Sümpfe tragen

»Aus Protest gegen den sog. ›Tansania-Park‹ benannte 2003 ein Bündnis der Hamburger postkolonialen Initiativen den Park auf dem Gelände der Lettow-Vorbeck-Kaserne in Jenfeld symbolisch nach Bayume Mohamed Husen. Das Transparent wurde von der Behörde sofort entfernt [siehe dazu auch das nächste Kapitel].

Am Tag darauf wurde der ›Tansania-Park‹ mit den nationalsozialistischen ›Askari-Reliefs‹ und der kolonialen Gedenkstele eröffnet.

Bayume Mohamed Husen musste für seine ›Treue‹ zu Deutschland mit dem Leben bezahlen. Eine ihn würdigende Mohamed-Husen-Straße wäre ein erster Schritt hin zu einem postkolonialen Erinnerungsort für Jenfeld. Der Dialog für ein angemessenes Erinnerungskonzept muss geöffnet und mit allen Interessierten geführt werden. Der ›Tansania-Park‹ soll zu einem kritischen Lern- und Gedenkort entwickelt werden wie auch die umliegenden Straßen endlich umbenannt werden, die noch immer Hermann Wißmann, Hans Dominik und den Sklavenhändler Heinrich Carl Schimmelmann ehren.«

Mehr dazu: Unschöne Nachbarschaften, 3. März 2011

Texte und Fotos stammen von der Website

www.afrika-hamburg.de

Unser Dank für die Nutzungsgenehmigung geht an Hanni Jokinen

...................................................................................................

Mohammed Hussein Bayume

Es kam mehrfach zu Demonstrationen und Protestveranstaltungen am Lettow-Vorbeck-Kasernengelände. Die symbolische Umbenennung in Mohammed Hussein Bayume Park bei einer Aktion im Jahr 2003 »im Gedenken an die Opfer kolonialer Ausbeutung und rassistischer Gewalt« wurde von der Behörde unverzüglich unterbunden.

Wir stellen Mohammed Hussein Bayume vor: Er war der Sohn von Adam Mohamed, einem afrikanischen Offizier in der Kaiserlichen Schutztruppe (»Wissmann-Truppe«). Adam Mohamed hatte den Rang Efendi, dies war der höchste Rang und einzige Offiziersrang, den ein Afrikaner in der Kaiserlichen Schutztruppe erreichen konnte. Mohammed Hussein Bayume diente im 1. Weltkrieg als Kindersoldat unter dem Kommando von General Lettow-Vorbeck in Deutsch-Ostafrika. Mitte der 20er Jahre kam er nach Deutschland, um den ausstehenden Sold für sich und seinen Vater einzufordern.

Foto: Bildbestand der Dt. Kolonialgesellschaft, UB Frankfurt/M., vermutlich 1938

Foto: Bildbestand der Dt. Kolonialgesellschaft, UB Frankfurt/M., vermutlich 1938

• Für schwarze Menschen war der Weg in Deutschlandzu vielen Berufszweigen verschlossen. Mohamed Hussein Bayume verdingte sich als Kellner, Sprachlehrer und Schauspieler. Er wurde für Spielfilme engagiert, wobei er die Nebenrolle als Diener oder wie im Bild als Askarisoldat übernahm.

Gleichzeitig fand der ehemalige Söldner in deutschen Diensten eine Heimat in der neokolonialen Bewegung im Deutschen Reich, die für die Rückgewinnung der ehemaligen Kolonien eintrat. Auf Tagungen und Aufmärschen des Deutschen Kolonialkriegerbunds verkörperte er den »treuen Askari«. Die afrikanischen Teilnehmer sollten den Erfolg der deutschen Kolonisation symbolisieren. Bei einer Veranstaltung kam es zu einem Zusammentreffen mit General Paul von Lettow-Vorbeck, der von der neokolonialen Bewegung als Held verehrt wurde. 1936 nahm Mohamed Hussein Bayume, dessen Familie in einer schwierigen wirtschaftliche Lage steckte, ein Engagement in der »Deutschen Afrika-Schau« an. In Deutschland lebende Menschen afrikanischer Herkunft wurden dabei als »Eingeborene« vorgeführt – dabei sollte zugleich die Überlegenheit der deutschen »Herrenmenschen« demonstriert und der Anspruch auf deutsche Kolonien in Afrika unterstrichen werden.

Trotz seines Engagements für die neokoloniale Bewegung wollte er seine Unterordnung im nationalsozialistischen Rassenstaat nicht akzeptieren. Bereits im Oktober 1934 beantragte er die Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer. Doch die deutschen Behörden beschlossen, diese Auszeichnung nicht an »Farbige« zu verleihen, auch Lettow-Vorbeck lehnte in einem Schreiben an das Innenministerium eine Auszeichnung Husens ab.

Im August 1941 wurde er von der Gestapo wegen eines Verhältnisses mit einer »Arierin« verhaftet und im September unter dem Vorwurf der »Rassenschande« ins KZ Sachsenhausen eingeliefert, wo er nach dreijähriger Haft starb.

Das Schicksal Bayume Mohamed Husens war bis in die 1990er Jahre in Deutschland weitgehend unbekannt. Für die afrikanischen Opfer des Nationalsozialismus bestand kein öffentliches Interesse. Im September 2007 verlegte der Künstler Gunter Demnig vor seinem ehemaligem Wohnhaus in der Brunnenstraße 193 in Berlin einen »Stolperstein« zur Erinnerung an das Opfer der rassistischen Politik der Nationalsozialisten.

• Weitgehend nach Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Mehr dazu bei Wikipedia

Die Fotos stammen von der Website

www.afrika-hamburg.de

Dank für die Nutzungsgenehmigung geht wieder an Hanni Jokinen

...................................................................................................

»Hamburg & Kolonialismus«

Aus der Aufsatzsammlung der GAL Bürgerschaftsfraktion Hamburg, 2007, S.38-41:

»Tansania-Park« oder postkolonialer Erinnerungsort?«

...................................................................................................

aufarbeitung seit 2014

Hamburg arbeitet die koloniale Vergangenheit auf – und stellt dafür 400.000 Euro bereit. Prof. Jürgen Zimmerer, Historiker an der Hamburger Uni soll sich darum kümmern. Er sagt: »Die Askari-Reliefs sind sowohl ein kolonialrevisionistisches Denkmal als auch ein nationalsozialistisch-expansionistisches«.

DIE ZEIT Nr. 45 vom 16. November 2014

...................................................................................................

Die Lettow-Vorbeck-Kaserne

1934 erbaut, wurde die Kaserne von den nationalsozialistischen Machthabern als zentraler Ort kolonialrevisionistischer Traditionspflege des Militärs eingerichtet.

Die Häuser der ehemaligen Kaserne stehen unter Denkmalschutz. Sie tragen bis heute Namen und Bauschmuck, die sie 1936 erhielten. Die Kommentierung ist absolut unzureichend.

An den Wirtschaftsgebäuden finden sich noch immer die Bauplastiken von Richard Kuöhl. Er hat auch den »Kriegsklotz« am Hamburger Dammtorbahnhof geschaffen. Dieses Denkmal – 1936 eingeweiht – entspricht in seiner Aussage und Monumentalität völlig dem Geist des NS-Regimes.

Siehe dazu unsere Dokumentation des Denkmals am Dammtor

Von Kuöhl dargestellt sind militärische Ausrüstungsgegenstände wie Gewehr, Bajonett, Helm, Gasmaske, Messer, Handgranate, Trommel, militärische Orden und die Reichskriegsflagge.

Weiterer Bauschmuck: Die Darstellung des Reichsadlers mit Eichenkranz, sie entspricht dem Parteisymbol der NSDAP.

Bis zur Standortschließung 1999 war das für die Bundeswehrsoldaten ein selbstverständlicher Anblick – wenn auch ohne Hakenkreuz im Eichenkranz, das war nach 1945 entfernt worden.

Zum Vergleich noch einmal die Abbildung des Parteiabzeichens bzw. das Parteisymbol der NSDAP von 1920 bis 1945. Illustration: dfg-vk-darmstadt.de

Die einzelnen Gebäude erhielten Namen von Kolonialakteuren in Deutsch-Ostafrika und wurden mit deren halbplastischen Portraits geschmückt.

Die Info-Tafel am Trotha-Haus: »... Der Bauschmuck dokumentiert, wie mit Hilfe der bildenden Kunst Kernelemente der NS-Ideologie – Krieg, Rasse, Expansion – vermittelt wurden. Mit dem restlichen Ensemble steht das ›Trotha-Haus‹ unter Denkmalschutz.«

Der Namensgeber der Kaserne Paul von Lettow-Vorbeck: Mit dem typisch einseitig hochgeklappten Hut wird er halbplastisch auf einem runden Medaillon in Uniform und mit dem Orden »Pour le Mérite« dargestellt. Die Träger dieses Ordens bildeten eine eigene Ritterschaft und bekamen einen lebenslangen Ehrensold.

Die Zeitspanne 3.IV.14 bis 5.III.19 gibt Lettow-Vorbecks Start als Kommandeur der deutschen »Schutztruppe« in Deutsch-Ostafrika bis zu seinem triumphalen Einzug in Berlin an.

Paul Emil von Lettow-Vorbeck war zuletzt General der Infanterie sowie Kommandeur der Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika im 1. Weltkrieg. Er war laut seinem Biografen dem Historiker Uwe Schulte-Varendorff ein »Militarist, der im Soldatentum die höchste Form des menschlichen Dasein erblickte«. Im Krieg seien für ihn alle Mittel erlaubt gewesen, wie seine rücksichtslose Kriegsführung in Ostafrika zeige. Die für ihn rassisch minderwertigen Afrikaner habe er als reines »Menschenmaterial« betrachtet. Als »autoritärer Selbstdarsteller« und »absoluter Machtmensch« habe er sich in seinen »selbstverherrlichenden Schriften« seine eigene Wirklichkeit geformt.

• Schon 1919 hielt »General Dr. von Lettow-Vorbeck, der unbesiegte Verteidiger Deutsch-Ostafrikas« Vorträge über seine Kämpfe im 1. Weltkrieg. (Vaterstädtische Blätter, Lübeck 1919)

»Es gibt nichts an Lettow-Vorbeck, das heute noch verehrungswürdig wäre«, schreibt der Historiker Uwe Schulte-Varendorff in seiner Lettow-Vorbeck-Biografie »Kolonialheld für Kaiser und Führer«. Und manche, wie die »Süddeutsche Zeitung«, nennen ihn »wohl einen der größten Kriegsverbrecher« in der deutschen Geschichte. Zwischen China, Hamburg, Deutsch-Ostafrika und Südwestafrika hinterließ er eine blutige Spur.

Auf Spiegel online lesen wir am 27.9. 2013: »Erst am 25. November 1918 kapitulierte Lettow-Vorbeck als letzter deutscher General. Da war in Europa schon längst der Waffenstillstand ausgerufen; der weit entfernt vom Mutterland kämpfende Lettow-Vorbeck hatte eher zufällig aus den Papieren eines gefangengenommenen Briten davon erfahren. Nun erst war auch der Krieg in Afrika zu Ende, er hatte weit mehr als 120.000 Menschen, vor allem schwarzen Soldaten und Trägern, das Leben gekostet.

Nach kurzer Zeit in südafrikanischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, bereiteten nationalistische Anhänger Lettow-Vorbeck in Berlin im März 1919 einen triumphalen Empfang. Mit Fanfaren und Trompeten zogen der General und die Reste seiner Schutztruppe durchs Brandenburger Tor.

Dass er sich später den rechten Freikorps anschloss, im Sommer 1919 in Hamburg protestierende Arbeiter terrorisierte und im März 1920 am rechtsextremen Kapp-Putsch gegen die Weimarer Regierung teilnahm, wurde ihm auch von bürgerlichen Verehrern lange verziehen. Die Bundeswehr benannte sogar Kasernen nach dem Safarikrieger.

Als der alte Ostafrikakämpfer 1964 in Hamburg im Alter von 93 Jahren einsam starb, hielt Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel, Sohn eines Schutztruppenoffiziers aus Deutsch-Ostafrika, die Trauerrede mit dem Kernsatz, der Tote sei ›wahrlich im Felde unbesiegt‹ gewesen. Als Ehrengäste hatte die Bundeswehr zwei ehemalige Askari-Soldaten einfliegen lassen«.

Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags zu Lettow-Vorbeck

Foto: Bundesarchiv-Bild-183-H27605

Foto: Bundesarchiv-Bild-183-H27605

Paul von Lettow-Vorbeck (rechts) besucht das große Truppenmanöver bei Celle im September 1935

Weitere Hintergrundtexte und viele Informationen aus den ehemaligen deutschen Kolonien auf der Website:

www.freiburg-postkolonial.de

In mehreren deutschen Städten waren und sind Straßen nach Paul von Lettow-Vorbeck benannt. Auch Schulen und Kasernen erhielten seinen Namen. Seit der Jahrtausendwende hat eine kritische Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands zu Debatten über diese Namenspraxis geführt. Infolgedessen wurden in einer Reihe von Orten nach Lettow-Vorbeck benannte Straßen und Einrichtungen umbenannt.

Nach Wikipedia, abgerufen am 15. Juni 2017

wikipedia.org/wiki/lettow-vorbeck

Viele Informationen über General Paul von Lettow-Vorbeck finden Sie auch in unserer Dokumentation zum Kolonialdenkmal in Aumühle:

Lettow-Vorbeck-Denkmal in Aumühle

Das Trotha-Haus und seine Info-Tafel: Von Trotha hat sich an fast allen kolonialen Gräueltaten des Deutschen Reichs beteiligt: Kommandeur in Deutsch-Ostafrika, Brigadekommandeur beim »Boxeraufstand« in China, Oberbefehlshaber beim Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika. Sein Schießbefehl legitimierte den Völkermord.

Schießbefehl vom 2. 10. 1904, Bundesarchiv KA 172671/04

Lothar von Trotha mit reich geschmückter Ordensbrust. Die Spanne 6.III.95 bis 8.VIII.97 gibt seine Zeit als Kommandeur der deutschen »Schutztruppe« in Deutsch-Ostafrika an.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags 2021 zu von Trothas Start in Deutsch-Südwestafrika: »Generalleutnant von Trotha, der bereits am Boxerkrieg 1900/01 in China teilgenommen hatte und in Ostafrika stationiert gewesen war, eilte der Ruf eines Militärs voraus, der auch vor radikalen Lösungen nicht zurückschreckte. Noch an Bord des Schiffes, das ihn nach Südwestafrika brachte, erklärte von Trotha den Kriegszustand für das gesamte ›Schutzgebiet‹, wodurch die oberste vollziehende Gewalt gemäß Artikel 68 der Reichsverfassung auf ihn übertragen wurde: ›Damit fiel ihm die Entscheidungsgewalt nicht nur in militärischen, sondern auch in politischen Belangen zu.‹«

Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags zu von Trotha

Eduard Liebert, seit 1900 von Liebert, war ein preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie sowie Gouverneur von Deutsch-Ostafrika. Er war außerdem von 1907 bis 1914 Mitglied des Reichstages und betätigte sich zudem als Militärschriftsteller. Die Spanne 3.XII.97 bis 12.III.01 gibt seine Zeit als Kommandeur der »Schutztruppe« in Deutsch-Ostafrika an.

Als Gouverneur der Kolonie zog er sich vor allem durch massive Steuererhöhungen den dortigen Unmut zu. Unter der Enthebung von seinen Stellungen als Folge der von ihm herbeigeführten Unruhen in Deutsch-Ostafrika wurde Liebert am 13. März 1901 wieder in der Preußischen Armee angestellt.

Er war dann Mitglied im Vorstand der Deutschen Kolonialgesellschaft und Mitglied der Hauptleitung des Alldeutschen Verbands. Dort verfocht er mehrfach die Rassentheorien. So hielt er auf dem Verbandstag am 27. und 28. Mai 1904 in Lübeck einen Vortrag über »Die Zukunftsentwicklung unserer Kolonien«, in dem er sich gegen einen angeblichen »Rassenverderb« in den Deutschen Kolonien aussprach. Auf dem Erfurter Verbandstag vom 6. September 1912 griff er die vom Reichstag beschlossene Rechtsgültigkeit der »Mischehen« in den Kolonien an, bzw. bezeichnete den diesbezüglichen Antrag als »jedem Rassengefühl und Rassenstolz ins Gesicht« schlagend. 1929 trat er in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ein.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Mehr dazu bei Wikipedia

All diese halbplastischen Darstellungen der Kolonialakteure hat der Hamburger Bildhauer Friedrich Wield geschaffen. Auf der Website von Jan Petersen sh-kunst.de lesen wir: »Die Stadt Hamburg beauftragte ihn mit einer Vielzahl von Denkmälern und Skulpturen. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten schränkte seine schöpferische Kraft und finanziellen Möglichkeiten dermaßen ein, dass er seine Arbeiten nicht fortsetzen konnte, woraufhin Friedrich Ernst Martin Wield am 10. Juni 1940 in Hamburg durch Freitod aus dem Leben schied.« Jan Petersen schreibt uns zu Wields Baukunst an der Lettow-Vorbeck-Kaserne: »Denkbar ist, dass ihn die wirtschaftliche Not zwang, den Auftrag anzunehmen.«

Die Biografie von Friedrich Wield auf sh-kunst.de

Das Schele-Haus: Von 1893 bis April 1895 war Friedrich Rabod Freiherr von Schele Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, zugleich erhielt er das Kommando über die »Schutztruppe. Die Spanne 23.X.93 bis 25.III.95 gibt seine Zeit als Gouverneur in Deutsch-Ostafrika an.

In dieser Zeit führte er im Kilimandscharo-Massiv mehrere militärische Maßnahmen gegen die Massai und gegen die Hehe unter dem Chief Mkwawa durch, die er im Oktober 1894 mit der Einnahme der Festung Kalenga bei Iringa gewaltsam unterwarf. Für seinen Sieg über die Hehe, die Anfang der 1890er Jahre als wichtigster Gegner der deutschen Kolonialherrschaft in Deutsch-Ostafrika galten, wurde Schele am 20. November 1894 mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Mehr dazu bei Wikipedia

Ein Schädel aus Deutsch-Ostafrika war Gegenstand des Versailler Vertrags

»Mkwavinyika Munyigumba Mwamuyinga, besser bekannt als Chief Mkwawa, war ein Häuptling des Stammes der Hehe in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, der einen Aufstand der indigenen Bevölkerung gegen die deutsche Kolonialmacht anführte. [...]

Am 28. Oktober 1894 griffen deutsche Truppen unter dem neuen Befehlshaber Oberst Freiherr Friedrich von Schele Mkwawas Festung in Kalenga in der Nähe der Stadt Iringa an. Obwohl es gelang, die Festung zu übernehmen, konnte Mkwawa entkommen. Daraufhin begann er, einen Guerillakrieg zu führen und entkam immer wieder den deutschen Besatzern, bis er am 19. Juli 1898 Selbstmord beging, um seinen Verfolgern nicht in die Hände zu fallen.

Der Feldwebel und spätere Landtagsabgeordnete der Bayerischen Volkspartei, Johann Merkl, der Mkwawa verfolgt hatte, schnitt der Leiche den Kopf ab, kassierte die auf ihn ausgesetzte Prämie und errichtete sich eine Farm in der Nähe des Kilimandscharo. Der Schädel wurde vermutlich durch Leutnant Tom von Prince nach Deutschland gebracht.

Im Jahre 1919 wurde durch den Artikel 246 des Vertrags von Versailles beschlossen, den Schädel nach Afrika zurückzusenden, was jedoch angeblich erst am 9. Juli 1954 geschah, insbesondere auf mehrfache Intervention des damaligen britischen Gouverneurs in Tanganjika, Sir Edward Twining, Baron Twining. Heute ist der von Sir Edward Twining aus dem Bremer Übersee-Museum mitgenommene als echter Mkwawa Schädel im Mkwawa Gedächtnismuseum in Kalenga zu besichtigen.«

Quelle: de-academic.com

Kurt Hans Julius Freiherr von Schleinitz war bis zum 13. April 1914 Kommandeur der »Schutztruppe« für Deutsch-Ostafrika.

Am 22. Juli 1900 trat Schleinitz in die »Schutztruppe« als Hauptmann ein. In den Jahren 1905 und 1906 beteiligte er sich an der Unterdrückung des Maji-Maji-Aufstands. Seit dem 28. Mai 1907 war er Kommandeur der »Schutztruppe« für Deutsch-Ostafrika. In dieser Funktion hatte man ihn am 1. Oktober 1912 zum Oberstleutnant befördert. Schleinitz musste seinen Abschied als Kommandeur nehmen, da er von seinen Askari begangene Übergriffe an Zivilisten nicht ahndete.

• Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Wilhelm Leopold Ludwig Hermann von Wißmann war der »Schutztruppenkommandant«, Reichskommissar und Kolonialgouverneur von Deutsch-Ostafrika (heute Tanzania, Ruanda, Burundi). Die Spanne 8.II.89 bis 22.III.91 gibt in etwa seine Zeit als Kommandeur der »Wissmann-Truppe« in Deutsch-Ostafrika an.

»Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (DOAG), der die Entwicklung der Deutschen Kolonie Ostafrika übertragen worden war, und die Anspruch auf die ganze ostafrikanische Küste erhob, musste sich im Spätsommer 1888 angesichts des Widerstands der Küstenbevölkerung unter Buschiri bin Salim auf die Hafenstädte Bagamoyo und Daressalam zurückziehen. Kriegsschiffe beschossen die Küste, richteten aber wenig aus. Die Erhaltung der Kolonie und der Ruf des deutschen Reichs standen auf dem Spiel. Bismarck setzte auf eine Landstreitmacht in Form einer Privatarmee, für deren Aktionen er nicht direkt verantwortlich gemacht werden konnte. Die Truppe brauchte trotzdem staatliche Unterstützung. Damit der Reichstag das Budget dafür bewilligte, begründete Bismarck die Rückeroberung der ostafrikanischen Küste nicht nur mit der ›Verteidigung der deutschen Interessen‹, sondern insbesondere auch mit der ›Bekämpfung des Sklavenhandels‹. Damit kam er insbesondere den Zentrums-Abgeordneten entgegen, die sich der christlichen Antisklavereibewegung verpflichtet sahen. Bismarck berief Wissmann zum Reichskommissar und betraute ihn mit der militärischen Niederschlagung. Die Anweisung hieß: ›Siegen Sie!‹ Bei der Umsetzung hatte er freie Hand.

Die aus deutschen Offizieren und afrikanischen Söldnern zusammengestellte ›Wissmann-Truppe‹ war die erste deutsche Kolonialtruppe, die einen Landkrieg in Afrika führte. [...]

1890 war die gesamte Küste des beanspruchten ›Deutsch-Ostafrika‹ wieder unter deutsche Herrschaft gestellt. Wissmann wurde nach Deutschland zurückbeordert. Er hatte seinen Auftrag bereits (über-)erfüllt und es gab begründete Zweifel daran, dass er sich an Vorgaben der Regierung halten bzw. in Strukturen einbinden lassen würde. Die Kosten des Feldzugs hatten das Budget weit überschritten und waren außer Kontrolle geraten. Die Art der Kriegsführung wurde von einigen Zeitgenossen – u. a. vom linksliberalen Reichstagsabgeordneten Eugen Richter – als grausam kritisiert. Andere Stimmen in Deutschland feierten Wissmann aufgrund seines militärischen Erfolgs. Das Regiment der nun verstaatlichen Truppe wurde Wissmann nicht übertragen. Er wurde jedoch 1890 zum Major befördert und durch Wilhelm II. in den erblichen Adelsstand erhoben.«

• Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Im Auftrag des belgischen Königs Leopold II., der handfeste Interessen an Bodenschätzen und Handelswegen in dem in seinem Privatbesitz befindlichen Kolonie Kongo hatte, hatte Wißmann schon 1886-87 Zentralafrika durchreist. Hanseatischen Kaufleute hatten schon im 18. Jahrhundert Afrika als Ressource für Bodenschätze und Arbeitskräfte entdeckt. Der transatlantische Dreieckshandel zwischen Afrika, den Amerikas und Hamburg, in dessen Zentrum das Geschäft mit versklavten Menschen stand, brachte für die Handelsherren einträgliche Gewinne.

Nach der Berliner Afrika-Konferenz 1885 rief Bismarck das deutsche Protektorat aus. Wißmann bekam den Auftrag, die heftigen Widerstände der Kolonisierten an der Küste niederzuschlagen. Auf sogenannten Strafexpeditionen'praktizierte er die brutale »Taktik der verbrannten Erde«: Dörfer wurden geplündert, Vorräte in Brand gesteckt und die gefangenen Menschen zur Arbeit auf den Plantagen der deutschen Siedler gezwungen. Leibeigenschaft; Zwangsarbeit und Prügelstrafe waren an der Tagesordnung. Die neuen Kolonialherren ließen Straßen und Eisenbahnen bauen, führten die Monokultur in der Landwirtschaft ein und zerstörten die Selbstversorgungswirtschaft der lokalen Bevölkerung. In seiner Amtszeit als Kolonialgouverneur führte er eine Hüttensteuer ein, deren spätere Verschärfung als Kopfsteuer schließlich ein gewichtiger Grund war für den Ausbruch des antikolonialen Maji-Maji-Krieges.

• Text nach der Wißmann-Biografie auf www.afrika-hamburg.de

Mehr auf www.afrika-hamburg.de

Das Zelewski-Haus: Emil von Zelewski war Kommandeur der »Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika«. Er führte seine Truppe im Kampf gegen die Hehe in ihre erste größere Niederlage im Iringa-Hochland des heutigen Tansania, bei der er getötet wurde. Er war der »glücklose« Vorgänger von Friedrich Freiherr von Schele (siehe oben).

Aber das Ehrenkreuz des 1. Weltkriegs, das Frontkämpferkreuz, hat er trotzdem stolz an der Keramik-Brust hängen. Die Spanne 1.IV.91 bis 17.VIII.91 gibt seine kurze Zeit als Kommandeur der »Schutztruppe« in Deutsch-Ostafrika an.

Die erste bedeutende Aktion von Zelewski als Kommandeur war zugleich seine letzte. Im Juli 1891 marschierte er mit einem Bataillon der Schutztruppe von der ostafrikanischen Küste aus in Richtung Heheland.

Zelewski verlegte sich dabei auf eine Kriegsführung der verbrannten Erde, wie er sie aus der Bekämpfung des Küstenaufstandes kannte. Am 30. Juli 1891 notierte er »eine befestigte Siedlung mit 20 Granaten und 850 Maximpatronen beschossen«, am 5. und 6. August 1891 brannten 25 Gehöfte nieder, am 15. und 16. August 1891 weitere 50 Gehöfte.

Mkwawa und sein Bruder Mpangie hatten inzwischen ihre Krieger zusammengezogen und warteten darauf, dass ihnen die Schutztruppe in den Hinterhalt ging. Zelewski, der auf Aufklärungspatrouillen verzichtete, marschierte am 17. August 1891 bei Lugalo mitten in Mkwawas in Busch und hohem Gras getarnte Armee hinein und wurde von bis zu 3.000 Hehe angegriffen. Innerhalb von zehn Minuten waren Zelewski und die Mehrzahl seiner Leute tot.

• Wikipedia, abgerufen am 26. August 2023

Das Ehrenkreuz des 1. Weltkriegs wurde auf Bestreben des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 13. Juli 1934 gestiftet. Es war die erste staatliche Auszeichnung zur Erinnerung an den 1.Weltkrieg – die Zeit für Kriegshelden und ihre Nachahmer war reif. Emil von Zelewski hat das Ehrenkreuz – ohne dass er es erfahren konnte – verliehen bekommen und es machte sich gut an der Kolonialkämpferbrust bei der Einweihung der Lettow-Vorbeck-Kaserne 1934.

Seit 1998 nutzt die Bundeswehr die Kasernengebäude offiziell nicht mehr als Standort. Bei unserem Besuch 2018 sahen wir trotzdem »Tarnfleck«.

Mehr als kurios: die Kasernengebäude wurden zwischenzeitlich als Unterkunft für Asylbewerber genutzt:

»In den Jahren 2000 bis 2003 wurden einige Kasernengebäude als Sammelunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber genutzt. Zeitweise waren hier bis zu 600 Menschen untergebracht – in unmittelbarer Nachbarschaft der Bundespolizei und auf einem Gelände, das bis heute durch Schranken und Zäune gesichert ist, an denen Schilder vor dem Gebrauch der Schusswaffe warnen. Die Kasernierung von Menschen auf der Flucht – von den Displaced Persons der Nachkriegszeit bis zu den Asylbewerbern der Gegenwart – gehört ebenso wie die NS- und Kolonialzeit zur Geschichte der Lettow-Vorbeck-Kaserne.«

• Heiko Möhle, www.offene-kartierung.de (letzter Zugriff am 22.6.2014)

Heiko Möhle (1962-2010) war u.a. Geschäftsführer des Eine-Welt-Netzwerks Hamburg und bekannt für seine Stadtrundgänge und Hafenrundfahrten zu Kolonialismus, Migration und Globalisierung in Hamburg. Seine Website offene-kartierung.de kann nicht mehr aufgerufen werden.

Von 1999 bis 2017 diente die Kaserne als Studentenwohnheim für die Universität der Bundeswehr, die heutige Helmut-Schmidt-Universität. Ab 2016 soll das Kasernengelände nach und nach zum neuen Wohnquartier »Jenfelder Au« umgebaut werden.

...................................................................................................

Der LevoPark

Von 1959 bis 1961 wurde in Bad Segeberg eine Kasernenanlage für die Bundeswehr errichtet. Zunächst wurde sie einfachheitshalber »Neue Kaserne« genannt, doch 1964 besann man sich auf die Möglichkeit einer Namensehrung und die Truppenunterkunft erhielt den offiziellen Namen »Lettow-Vorbeck-Kaserne«.

Als ab Ende der 1990er Jahre die Rolle von Paul von Lettow-Vorbeck als Befehlshaber der »Schutztruppe« für Deutsch-Ostafrika im 1. Weltkrieg sowie als kommandierender Offizier beim Kapp-Putsch kritisch hinterfragt wurde, regte sich Widerspruch – jedoch bis heute erfolglos, selbst nach der Schließung der Kaserne am 31. Dezember 2008 ...

Seit 2011 heißt das Gelände, das private Investoren für gewerbliche Nutzung vermieten »LevoPark Bad Segeberg«. Die Ehrung für Lettow-Vorbeck hat sich in der Abkürzung seines Namens erhalten: An der ehemaligen Einlasskontrolle des Kasernengeländes, ...

... auf einem großen Willkommensschild, natürlich auf www.levo-park.de mit dem Motto »Der LevoPark – Erfolg hat ein Konzept ...«

... und auf der Übersichtswand. Hier offenbart sich die anhaltende Sympathie für Militärisches: Die Straßen heißen Leopardstraße und Jaguarring.

Auf freitag.de lesen wir dazu in der Ausgabe 15/2033:

»Tiger, Panther, Leopard – Deutsche Panzer heißen wie Raubtiere. Aber wer hat’s erfunden? Die Nazis natürlich. Tiger und Panther verkörperten für sie unerbittliches Töten. Die Bundeswehr hat damit scheinbar kein Problem.

Wenn die Zoologie Einzug ins Politische hält, dient dies meistens dem Zweck, andere zu erniedrigen oder Eigenes zu überhöhen. Selten aber ist es bloß harmlose Namensgebung. Seit der Krieg in der Ukraine tobt, ist in Deutschland allerorten wieder von einem Tier die Rede, das es hierzulande eigentlich nur im Zoo gibt, vom Leoparden.«

Link zum Artikel

Nachtrag zu Paul von Lettow-Vorbeck: In seinem Kurzfilm zum »Deutsch-Ostafrika-Ehrenmal« in Aumühle nennt unser Studienleiter Dr.Stephan Linck ihn protofaschistisch, rechtsradikal und antidemokratisch.

Link zum Film

..................................................................................................

Die Tafel im Michel

In der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis hängt eine »Ehrentafel«, auf der alle aus Hamburg stammenden »gefallenen« Kolonialsoldaten aufgeführt sind, die »Für Kaiser und Reich« in China und in Afrika starben.

Eine nach einer Diskussion 2013 in Hamburg angebrachte Ergänzungstafel wurde ersatzlos wieder entfernt. Aufgrund dieses Umgangs bezeichnet der Hamburger Prof. Louis Seukwa die Hauptkirche St. Michaelis als »Symbol und eine Metapher für geschichtskonservative Positionen mit einem rückwärtsgewandten Blick auf Gedenken in Hamburg«.

Mehr auf www.re-mapping.eu

...................................................................................................

Der Adler

Der Adler am »Schutztruppen-Ehrenmal« ist detailreich gearbeitet. Aufmerksam, fast aggressiv und mit aufgestellten Schwingen zum Abflug bereit, sitzt er auf seinem Ausguck, einem Eisernen Kreuz im breiten Eichenlaubkranz. Das ist kein gemütliches Ausruhen, angespannt wartet er auf seinen Einsatz, der unmittelbar bevorzustehen scheint.

»Der Adler ist als ›der mächtigste König im Luftrevier‹ (Anfang des ›Seeräuberlied‹, das zum Marschliederkanon der Wehrmacht gehörte), der König der Lüfte und wehrhafter Beschützer seines Horstes.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, S. 137

»Als Hoheitszeichen des Deutschen Reiches und als Symbol für deutsche Macht und Stärke galt der Seeadler. Der Raubvogel konnte nach 1871 wachsam nach Westen spähen, oft aufreizend mit den Flügeln schlagen und/oder den geöffneten Schnabel drohend dem französischen Feind entgegenstrecken. [...]

Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Versailler Vertrages stieß die ›Deutsche Tageszeitung‹ vom 26. Juni 1919 den Stoßseufzer aus, es möge ›vielleicht doch in nicht so ferner Zeit [...] – der Tag komm[en], an welchem das Deutsche Volk sich aus seinem tiefen Fall wieder erheben kann und der deutsche Adler von neuem den Flug zur Sonne unternimmt.‹ Dieser sehnsüchtige Wunsch wurde in die Gedenkwelt hineingetragen – Hamburg-Gross Borstel, Oktober 1922: ›Mit kräftigen Krallen steht er trotzig und lauernd auf seinem eisernen Grund, den scharfen Blick nach Westen gerichtet‹; Wasserkuppe/Rhön, 1923, Weiherede des Oberstleutnants a.D. Walter von Eberhardt: ›Und eigene Kraft wird es sein, die alle Fesseln, die Schmach und Schande, die Not und Elend uns angelegt haben, wieder sprengen wird. Nach Westen blickt der Adler. Er weist uns den Weg, den wir gehen müssen.‹ Auch dort die Kranzschleife des ›Bundes der Jagdflieger‹ am Tag der Einweihung: ›Adler, Du, halte die Wacht! Um uns ist Schande und Nacht. / Siehe, dort hinter dem Rhein / Schlummert der Brüder Gebein / Bis einst der Morgen erwacht. Adler, Du, halte die Wacht!‹.«

• Loretana de Libero, Rache und Triumph, Krieg Gefühle und Gedenken in der Moderne, De Gruyter Oldenbourg, S.95f

Oberst a.D. Roethe beschrieb den steinernen Adler in der Festrede vor der Enthüllung des Denkmals in Waren an der Müritz am 26. Juni 1932 folgendermaßen:

»Der Adler des Steins, der nun sogleich vor Ihren Augen erscheinen wird, er ist das Bild des Adlers der Deutschen, das Sinnbild von Deutschlands Macht und Herrlichkeit. Noch verkrampft sich die rechte Klaue auf dem am Boden liegenden Stahlhelm, dem Zeichen der deutschen Wehrhaftigkeit. Aber schon sieht er in der Ferne das Morgenrot des kommenden Tages, schon regt er die Flügel.

So gebe der allmächtige Lenker der Geschicke der Völker, der uns diese Prüfungszeit auferlegt hat, daß gar bald der Adler des Deutschen Volkes die mächtigen Schwingen breite zum stolzen kühnen Fluge der Sonne entgegen in die ferne glückhafte Zukunft unseres Volkes. Und daß wir bald die Gelegenheit finden, das stolze Lied in die Lüfte zu jubeln, das der Dichterherold unserer Väter ihnen mitgab in die Kämpfe und Märsche nach Paris, wo sie sich die Kaiserkrone und das einige mächtige Reich holten – das Lied:

Flieg, Adler, flieg! Wir folgen nach

Ein Einig Volk in Waffen.

Wir folgen nach, ob tausendfach

Des Todes Pforten klaffen.

Und fallen wir: Flieg, Adler, flieg!

Aus unserm Blute wächst der Sieg.

V o r w ä r t s ! «

Sieben Jahre später flog er dann wieder, der Adler: der 2. Weltkrieg begann mit dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in Polen.

...................................................................................................

»wir sind die Herren der Welt«

Der mächtigste König im Luftrevier

Ist des Sturmes gewaltiger Aar.

Die Vöglein erzittern, vernehmen sie nur

Sein rauschendes Flügelpaar.

Wenn der Löwe in der Wüste brüllt,

Dann erzittert das tierische Heer.

Ja, wir sind die Herren der Welt

Die Könige auf dem Meer.

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

Zeigt sich ein Schiff auf dem Ozean,

So jubeln wir freudig und wild;

Unser stolzes Schiff schießt dem Pfeile gleich

Durch das brausende Wogengefild.

Der Kaufmann erzittert vor Angst und vor Weh,

Den Matrosen entsinket der Mut,

Und da steigt am schwankenden Mast

Unsre Flagge, so rot wie das Blut.

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

Wir stürzen uns auf das feindliche Schiff

Wie ein losgeschossener Pfeil.

Die Kanone donnert, die Muskete kracht,

Laut rasselt das Enterbeil,

Und die feindliche Flagge, schon sinkt sie herab.

Da ertönt unser Siegesgeschrei:

Hoch lebe das brausende Meer,

Hoch lebe die Seeräuberei!

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

SA-Version (ca. 1930)

Der mächtigste König von Groß-Berlin

das ist der Isidor Weiß

Doch Dr. Goebbels der Oberbandit

der macht ihm die Hölle schon heiß

Seine eigene Schupo die nimmt ihn sich vor

man hört es bis zum Brandenburger Tor

Er nennt sich Dr. Bernhard Weiß doch bleibt er der Isidor

»Der mächtigste König im Luftrevier«, auch bekannt als Piratenlied, ist ein seit 1915 belegtes Volkslied, das im 1. Weltkrieg als eine Art inoffizielle Hymne der deutschen U-Bootfahrer zu besonderer Popularität kam. Wegen Formulierungen, die während der NS-Diktatur hinzugefügt wurden, wird das Singen des Liedes durch Bundeswehrsoldaten kontrovers beurteilt.

Während der NS-Diktatur wurde das Lied vom Regime gefördert und umgeschrieben. So wurden aus den »Fürsten der Welt« in der NS-Version die »Herren der Welt«. Auch wurde das Lied textlich von der SA so umgedichtet dass es ein Spottlied auf den damaligen jüdischen Polizeivizepräsidenten von Berlin Bernhard Weiß wurde. Nach dem 2. Weltkrieg ist »Der mächtigste König im Luftrevier« unter anderem im Liedgut der Pfadfinderbewegung belegt und in dem Liederbuch »Die Mundorgel« enthalten.

»Der mächtigste König im Luftrevier« wurde nach dem 2. Weltkrieg auch ins Liedgut der Bundeswehr übernommen. So findet es sich 1983 im Liederbuch der Fallschirmjäger und 1991 im offiziellen Liederbuch der Bundeswehr »Kameraden singt!« Nachdem der ARD-Kulturreport am 25. November 2001 einen Beitrag über die Geschichte des Schlagers Lili Marleen und das Liedgut der Bundeswehr ausstrahlte, wurde auch der Text des Piratenliedes kontrovers diskutiert. Für Kritik sorgte vor allem, dass die Bundeswehr nicht die ursprüngliche Version, sondern die Version mit dem während der NS-Diktatur umgeschriebenen Text übernommen hatte.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 8.3.2021

Das erste Liederbuch der Bundeswehr erschien 1958. Getreu dem Adenauerschen Appell »Vergesst mir die Musike nicht, das ist eine wichtige Sache für die Soldaten!« Ab Juni 2017 wurde das Liederbuch der Bundeswehr »Kameraden singt!« von 1991 dann auf Geheiß der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen überarbeitet.

»Als es im 2. Weltkrieg gegen England ging, sang die Wehrmacht ›Der mächtigste König im Luftrevier‹. Darin heißt eine Zeile: "Ja, wir sind die Herren der Welt". Und auch heute wird das Lied mit dieser Zeile noch so gesungen. [Der Musikwissenschaftler Eberhard] Frommann fürchtet, dass sich die Bundeswehr bei einem eventuellen Auslandseinsatz mit solch einem Lied unbeliebt machen könnte.

›Die Soldaten, die da jetzt nach Afghanistan gehen oder auch im Kosovo stationiert sind, sollten sich hüten, diese Lieder, die diesen Aggressionsgeist der Wehrmacht noch in sich tragen, so wie ›Ja, wir sind die Herren der Welt‹, noch zu singen.«

Mehr auf www.ag-friedensforschung.de

Auch Volksbarde Heino hat den mächtigsten König im Luftrevier vertont, beim »Tirallala, tirallala« läßt er sich von einem fröhlichen Mädelchor begleiten:

YouTube, Heino: Der mächtigste König ...

...................................................................................................

Eichenlaub

Eichenlaub ist in der militärischen Symbolsprache ein Zeichen hoher Ehre.

»Die Eiche beziehungsweise das Eichenlaub setzen im Denkmal einen deutsch-nationalen Akzent. Die Eiche galt seit dem 18. Jahrhundert als heldisch-deutsches Symbol und assoziiert als ›deutsche Eiche‹ darüber hinaus urwüchsige Stärke und mythologische Vergangenheit.«

• Reinhard Alings, Monument und Nation, Berlin 1996, S. 525

»Mit der Reichsgründung 1871 und dem Gefühl nationaler Einheit zog das Eichenlaub in die deutsche Symbolsprache ein. Auf deutschen Ehrenmalen, Kränzen, Hoheitszeichen, Orden und dergleichen diente es in ähnlicher Form wie Zweige des Lorbeerstrauches. Unerschütterlich ›wie die deutsche Eiche‹ und ähnliche Sprüche ließ die NS-Propaganda ab 1933 in Zeitungen veröffentlichen und über Lautsprecher verkünden.«

• Wolf Stegemann, www.rothenburg-unterm-hakenkreuz.de

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Eichenlaub für SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Theodor Eicke im Jahr 1942. Eicke war ein deutscher SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Er war »Führer der SS-Totenkopfverbände und der SS-Wachverbände« und zudem der Mörder Ernst Röhms.

»Eichenlaub« war ab 1999 ein rechtsextremes Liedermacher-Duo aus dem Umfeld des Thüringer Heimatschutzes

...................................................................................................

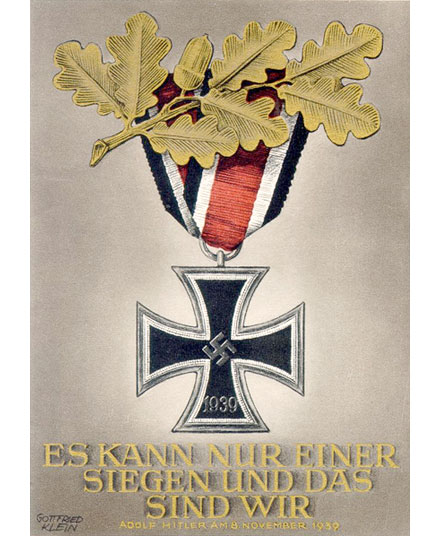

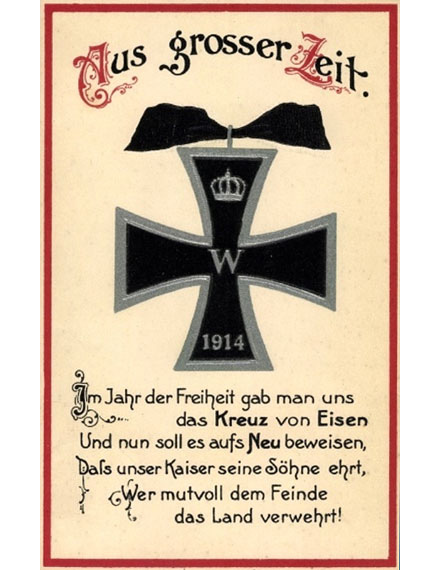

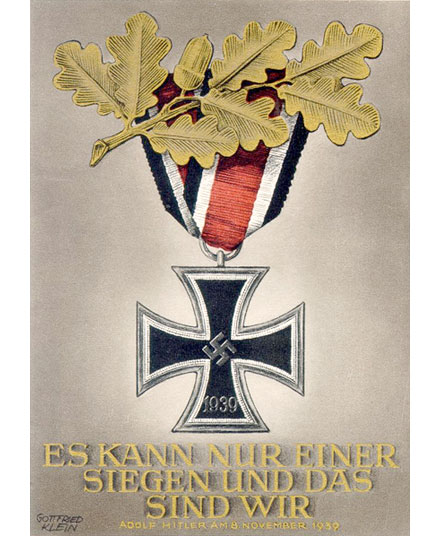

Das Eiserne Kreuz

»Das Eiserne Kreuz wurde erstmalig 1813 vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gestiftet. Es war der erste militärische Orden, der nicht nur an Offiziere, sondern auch an einfache Soldaten für ihre militärischen Verdienste verliehen werden konnte. Kurz darauf führte der König die allgemeine Wehrpflicht ein. Das bisherige Söldnerheer wandelte sich zum Bürgerheer und für die Bürger mussten Anreize geschaffen werden, das eigene Leben im Krieg aufs Spiel zu setzen. Damit begann eine neue Zeit beim preußischen Militär: Soldaten waren nicht mehr nur Befehlsempfänger ohne Stimme und ohne Namen, sondern seit dieser Zeit wurden sie zu Vorbildern gemacht, denen nachgeeifert werden sollte. Der König versprach in der Stiftungsurkunde jedem Soldaten für den eventuellen Kriegstod ein Denkmal, das heißt, die Erwähnung auf einem Denkmal. Zumeist wurde das damals als Tafel in einer Kirche realisiert: Zeugnis der engen Verbindung von Monarchie und Kirche.

Das Eiserne Kreuz wurde sehr häufig als Relief auf Kriegerdenkmälern verwendet. Es steht hierbei als solches symbolisch für die Anerkennung der besonderen ›Vaterlandstreue‹ der gefallenen Soldaten. Ihr Tod im Krieg wurde dafür als Beweis gedeutet. Durch die Verwendung des Eisernen Kreuzes auf einem Denkmal sollten die Soldaten posthum für ihr Verhalten ausgezeichnet werden und damit als Vorbilder für die Nachwelt gelten.

Nach 1813 wurde es 1870 von Kaiser Wilhelm I. und 1914 von Kaiser Wilhelm II. neu gestiftet. Auch Adolf Hitler führte 1939 das Eiserne Kreuz als militärische Auszeichnung wieder ein, mit einem Hakenkreuz im Zentrum.

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone 2006, S. 44f

Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr. PK 2005/2

Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr. PK 2005/2

• Die von Adolf Hitler am 8. November 1939 anlässlich des Überfalls auf Polen ausgesprochene Losung

»Vor allem die nahe der Front operierenden Sonderkommandos, die sowohl Juden ermordeten als auch an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, wurden von den Armeegenerälen reichlich mit Eisernen Kreuzen bedacht. Um nur die größten Verbrecher unter ihnen zu nennen, sei auf Rudolf Lange verwiesen, der für den Mord an den Juden Lettlands verantwortlich war, und auf Friedrich Jeckeln, der Massaker um Massaker organisierte, in der Westukraine, in Kiew (Babij Jar) und in Riga. Beide bekamen schließlich das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse.«

Zitiert aus einem Artikel »Orden für Massenmord« von Dieter Pohl

DIE ZEIT, 5.6.2008

Soldaten der Wehrmacht kämpfen nicht nur pflichtschuldig und gehorsam. Ohne die Gefühlswelt aus Stolz, Ehre und Männlichkeit ist nicht zu erklären, warum so viele an die Front streben – und dem Krieg bis zum Untergang verhaftet bleiben. (Frank Werner in ZEITGeschichte 4/2018)

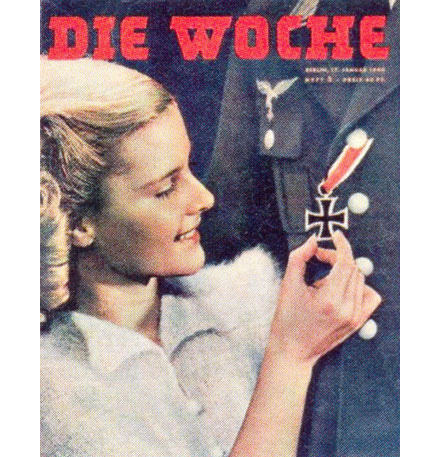

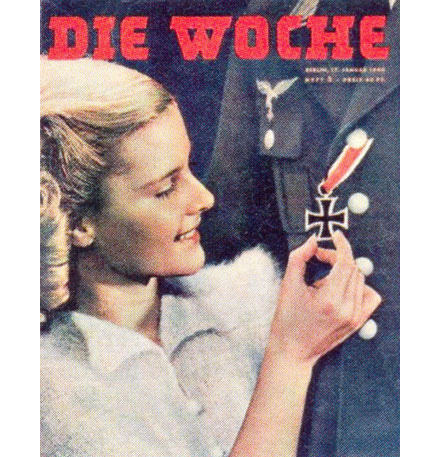

Geschickte Propaganda: Begehrenswerte Ordensbrust in »Die Woche« Januar 1940.

Das Eiserne Kreuz ist das am häufigsten gezeigte Symbol in der rechten Szene. Manchmal wird es dort auch als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet. Es wird in allen erdenklichen Formen angeboten, z.B. als Ohrstecker, Anhänger oder Gürtelschnalle.

...................................................................................................

<<< schließen

Foto: Bitterling, Eutin

Foto: Bitterling, Eutin

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/publications/reviews/BarthRev069.htm

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/publications/reviews/BarthRev069.htm

Foto: Helmsmuseum

Foto: Helmsmuseum

Foto: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Universitätsbibliothek Frankfurt

Foto: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Universitätsbibliothek Frankfurt